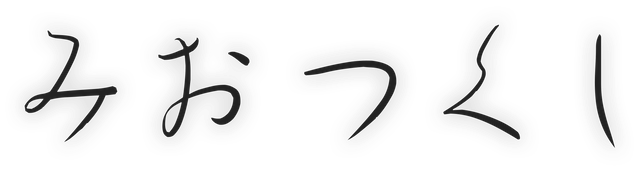

祝!大宝律令完成!これから全国各地のみんなにレクチャーが始まりますね!壬申の乱の後処理もして、文武天皇は紀伊旅行へレッツゴー!なんか大仏造りそうな世継ぎも生まれるしホンマにめでてぇ!

大宝元年(701年)

秋七月十日 太上天皇が吉野から還られた。

七月二十一日 親王以下に勅して官職の位階に応じて食封を与え、壬申の乱の功臣には功績の程度に応じて食封を与えた。また次のように勅された。先朝が論功行賞を賜った時、村国小依に百二十戸、当麻国見・県犬養連大侶・榎井連小君・書直知徳・書首尼麻呂・黄文造大伴・大伴連馬来田・大伴連御行・阿倍普勢臣御主人・神麻加牟陀児首の十人にはそれぞれ百戸、若桜部臣五百勢・佐伯連大目・牟宜都君比呂・和尓部臣君手の四人にはそれぞれ八十戸を賜った。全部で十五人で褒賞に格差はあったが同じく中功の等級である。今度、大宝令の功封条に従って封戸の四分の一をその子に相続させる。また皇太妃・内親王・女王・嬪の食封にもそれぞれ格差があって支給された。

この日左大臣正二位の多治比真人嶋が薨じた。天皇は詔して、右大弁従五位下の波多朝臣広足・治部少輔従五位下の大宅朝臣金弓らを遣わせて葬儀を指揮させられた。また三品の刑部親王・正三位石上朝臣麻呂を遣わし、嶋の邸宅へ行かせて物を贈って弔った。正五位下路真人大人は公卿からの誄を述べ、従七位下の下毛野朝臣石代は百官からの誄を述べた。左大臣嶋は宣化天皇の玄孫で多治比王の子であった。

七月二十七日 太政官は次のように処分を下した。造宮官は職に准じ造大安寺。造薬師寺の二官は寮に准じ、造塔・造丈六の二官は司に准ずるようにせよ。全て官職に選任される人で、奏任以上のものは名簿を太政官に送り、判任以上の者は式部省が選衡して名簿を太政官に送るようにせよ。また、功臣の食封はその子に伝えられるべきである。若し子がなければ他のものに伝えてはいけない。ただし、子がなくて兄弟の子を養子としている者には伝えることを許す。功封を伝えられた人がまた子がなければ、さらに養子を立ててそれを受け継ぐことを許す。その世代の数え方は全く嫡子の場合と同じようにせよ。ただし、一世代離れた嫡孫を以て後嗣ぎとした場合は功封を伝えることはできない。また五位以上の者の子は蔭位の制によって出仕できる。子がなくて兄弟の子が養子となった時は叙位を許す。しかし一世代離れた嫡孫を後嗣ぎとする時は叙位を許さない。また画工と主計・主税の算師・雅楽寮の諸師などの類は太政官の判任に准ずる。

八月二日 僧の恵耀・信成・東楼に勅してともに還俗して本姓に戻させ、その代わりに一人宛出家させた。恵耀の姓は録・名は兄麻呂、信成の姓は高・名は金蔵、東楼の姓は王・名は中文である。

八月三日 三品の刑部親王・正三位の藤原朝臣不比等・従四位下の下毛野古麻呂・従五位下の伊吉連博徳・伊余部連馬養らに命じて、大宝律令を選定させていたが、ここに初めて完成した。大略は飛鳥浄御原の朝廷の制度を基本とした。この仕事に携わった官人に、身分に応じて禄を賜った。

八月四日 太政官が次のような処分を下した。近江国の志我山寺の食封については、庚子の年より数えると満三十年となっており、観世音寺、筑紫尼寺の食封については大宝元年から計算すると満五年になっているのでこれを停止し、食封に准じた物を施入するように。また斎宮司は寮に准じ、そこに所属する官人は、長上官の扱いとせよ。

八月七日 これより先に、大倭国忍海郡の人である三田首五瀬を対馬嶋に遣わせて黄金を製錬させていた。ここに至って詔を発して五瀬に正六位上の位を授け、封五十戸と田十町、そして絁・真綿・麻布・鍬を与え、雑戸の名を免除し良民とした。

八月八日 明法博士を六道へ派遣して新令を講釈させた。

八月九日 皇親で年齢が十三に達したものは任官していてもいなくても皆禄を支給する数に加えた。

八月十四日 播磨・淡路・紀伊の三国が「大風と高潮の為に水田や園地が被害を受けました」と言上した。使いを遣わして、農業養蚕の状態を巡察し、人民を慰問させた。また使いを河内・摂津・紀伊国に遣わし行在所を造営させ、同時に天皇の乗る船三十八艘を造らせた。予め水路の行幸に備えさせたのである。

八月二十一日 参河・遠江・相模・近江・信濃・越前・佐渡・但馬・伯耆・出雲・備前・安藝・周防・長門・紀伊・讃岐・伊予の十七カ国に蝗の発生があり、大風が吹き人民の家屋が損壊し秋の収穫に被害が出た。

天皇は詔して従五位下の調忌寸老人に正五位上の位を賜った。律令の選定に関与したからである。

八月二十六日 高安城を廃止しその建物や種々の貯蔵物を大倭・河内の二国に移貯した。諸国に命じて衛士を増徴し衛門府に配属した。

九月九日 使いを諸国に遣わして産業を巡察させ、人民に物を施して救済させた。

九月十八日 天皇は紀伊国に行幸された。

冬十月八日 天皇は武漏の湯(白浜温泉)に着かれた。

十月九日 行幸に従った官人と、紀伊国の国司・郡司らに位階を昇進させ、合わせて衣服と寝具を与えた。また国内の高齢者に年齢に応じて稲を給付さへ、紀伊国の今年の租・調、さらに正税の利息を徴収することがないようにした。ただ、武漏郡についてのみ正税出挙の元利とも返済を免除し、罪人もこの郡に限って赦免した。

十月十九日 天皇は紀伊から帰還された。

十月二十日 行幸に従った諸国の騎士についてはこの年の調・庸を、荷物の担ぎ手には田租を免除した。

十一月四日 全国に大赦を行った。ただし盗人は赦の対象から除外した。六十一歳以上の老人・病人・僧尼にも地位や程度に応じて物が与えられた。

十一月八日 初めて造大幣司を任命した。正五位下の弥努王・従五位下の引田朝臣尓閇を長官とした。

十一月九日 弾正台に命じて、畿内の国々を巡察させた。

十一月十七日 太政官が次のように処分を下した。従来天皇の恩恵によって罪を赦す日には、慣例として罪人たちを引き連れて朝廷に集めて赦免した。今後は決してそのようにしてはならぬ。赦令が下ったならば所司の官人に罪人を放免させよ。

十二月十日 諸王公卿らに朝服に付随する袋の雛形を授けた。

十二月十五日 次のように制令した。五位以上の位を持つ者の夫人は夫の服色をつけてはいけない。ただし、朝儀に参会する日には夫の位階に認められた服色以下のものなら着用を許す。

十二月二十七日 大伯内親王が薨じた。天武天皇の皇女である。

この年、夫人の藤原氏(宮子)が皇子(後の聖武天皇)を産んだ。

続日本紀「文武天皇(5)」登場人物

<文武天皇>

第42代天皇。お世継ぎ爆誕おめでとー!嫁さんはその、お大事に……。

<藤原不比等>

ビッグな孫&ビッグな娘爆誕おめでとー!大宝律令もやっと完成したね!長女さんはその、お大事に……。

<多治比真人嶋>

天武朝以来の功臣。竹取物語に登場する貴族の一人石作皇子はこの嶋がモデルらしい。