上瑠璃御前が忘れられず再び人目を忍び屋敷へ向かう御曹司。侍女十五夜は御曹司の逢瀬を手引きして屋敷の中を案内する。

その後、御曹司は上瑠璃御前の門の側にお忍びになって、中の様子が静まるのを今か今かとお待ちになった。その様子を物に例えるならば、津の国の住吉に、双葉の松の根をさし、葉をさして、千歳を経るよりさらに久しく思われるようだった。夜も深くなり、普段は激しく吹き荒れる峰の嵐も穏やかで、いつもは波立ち音を立てる谷の小川も今は静かで、人を咎める犬の声が夜空に澄み渡るころ、今は時分も良い頃合いだろうとお思いになって、門を押して見なさると、まだ錠は閉ざされていなかった。

中に入ってご覧になると、今夜の警固の者は、弥陀王殿、帥の輔殿、荻が上葉に撫子殿、月さえ、花さえ、更科殿、桔梗の局に苅萱殿、左近の局に治部卿殿、周防、もろずみ、明石殿、常に姫の傍に侍る御前去らずには十五夜殿など、主だった女房十二人を左右の妻戸に配されていた。

御前去らずの十五夜は、歌に乗せて咎められる。

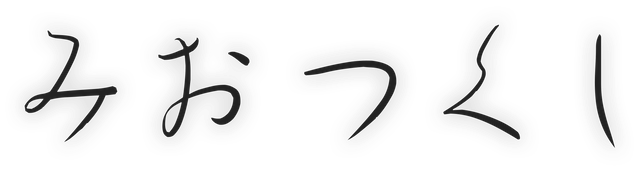

「たそやたそ なるとのおきに をとするは

あまがつりして かへるふな人か

(どなたですか、鳴門の浦を訪ねたのは。

海で釣りをして帰る舟人でしょうか)」

と咎めなさると、御曹司はこれをお聞きになり「私は月に住む桂男であるが、明光を遮る雲に迷いながらもここまで参りました。十五夜の月のいる、さの山の端に月に住む桂男の通い路はそちらの空でしょうか、教えてください。十五夜殿」とおっしゃられた。

十五夜はこれを承って、「それであればこちらをお入り下さい」といって御曹司の華やかな衣装の袖を引いて、上八十人中八十人下八十人、二百四十人あまりの女房達が番を勤めているその中を掻き分け押し分け入りなさった。

「まず左手に見えます、すすきの一群を描いた障子は有明殿の局でございます。その並びに、竹に鶯を描いた障子は冷泉殿の局です。その並びに、月に兎を描いた障子は月さえ殿の局でございます。その次に、菊に唐草を描いた障子は玉藻の前の局でございます。その並びに、三本柏を描いた障子は更科殿の局です。その並びに姫子松を描いた障子には空さえ殿の局でございます。その次に、鶴と亀を描いた障子は千寿の前の局でございます。その並びに、鴛鴦の番を描いた障子は帥殿の局です。その並びに桔梗苅萱女郎花川原撫子を描いた障子には弥陀王殿の局でございます。その並びに、牡丹芍薬唐椿を描いた障子は撫子殿の局でございます。その並びに、一重桜に八重桜、楊貴妃、塩釜、濃紅、雲と見まがうような宇珠桜を描いた障子は花さえ殿の局です。その次に、池に蓮をを描いた障子には私の局、それも通りすぎてまず左手にあります錦野の戸張がかけてある芭蕉を描いた障子こそ我が君様のお部屋への通いの道でございます。」といって、一つ一つ詳しく次第をお教えになって、十五夜本人はやがてお帰りになった。

挿絵:癒葵

文章:ユカ

浄瑠璃御前物語 「局入」

<上瑠璃御前>

浄瑠璃姫御前。矢作の長者の娘。

<御曹司>

源義経。金売り吉次の下人に身分を偽って東へ下る道中。

<十五夜>

上瑠璃(浄瑠璃)御前の侍女。