平家の栄華、もはや風塵の如し。

平家物語「平大納言流され」

同年9月23日、都に居る平家の残党を国々へ追いやるよう、鎌倉殿(源頼朝)より公家に申したので、平大納言時忠卿は能登(のと/石川県北部)国へ、子息讃岐中将(-ちゅうじょう)時実は上総(かずさ/千葉県中部)国へ、内藏頭(くらのかみ)信基(のぶもと)は安芸(あき/広島県西半部)国へ、兵部少輔(ひょうぶのしょうゆう)尹明(まさあき)は隠岐(おき/島根県北部地域)国へ、二位僧都(-そうず)全真(せんしん)は安波(あわ/徳島県)国へ法勝寺執行(-しゅぎょう)能円は備後(びんご/広島県東部)国へ、中納言律師忠快(-ちゅうかい)は武蔵(むさし/関東中部)国へと流されたそうな。ある者は西海の波の上、またある者は東関の雲の果て、これより先どこへ向かうかも分からず、再会の時をも知れず、別れの涙を耐え忍んで、各々の行く先へと向かわれていった心の内が推し量られて哀れであった。

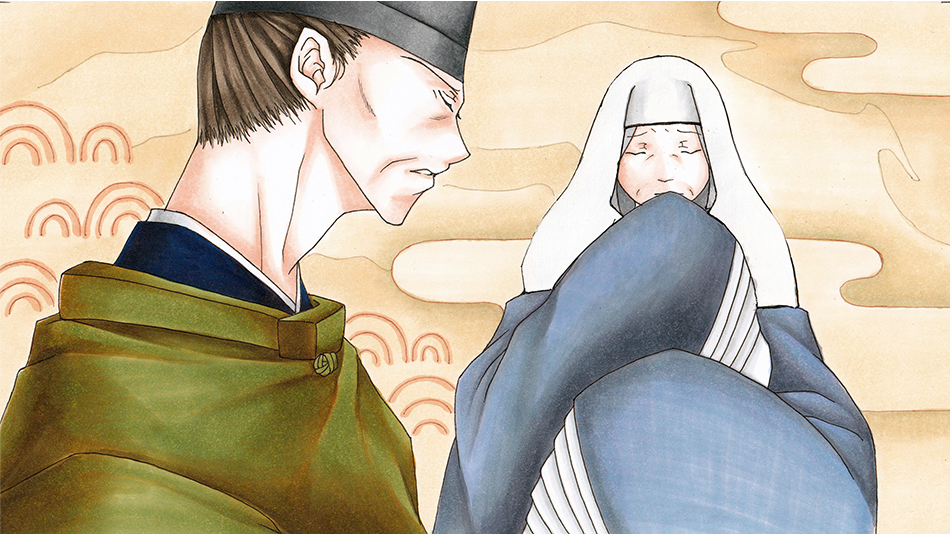

そのなかで、平大納言は建礼門院が吉田にお移りなさった所に参って、

「時忠こそが罪重く、今日には配所へ赴くのです。同じ都の内に御座いまして、御身の御事等を承りたく思っておりましたのに、最後にはどのような御様子で生きておられるのだろうかと、心残りで御座いますから、過行く諸々も考えられるはずが御座いません」

と、泣く泣く申されたので、女院は、

「まことに古くからの名残というのは、貴方しかいらっしゃらなかった。今はもう(貴方のように)情けで気にかけてくれる人も、ほかに誰がいるのでしょうか」

と、御涙を堪えなさることが難しくあられた。

この大納言と申すのは、出羽前司(でわのぜんじ)知信(とものぶ)の孫であり、兵部権(ひょうぶごん)大輔贈(たいふぞう)左大臣時信の子である。亡き建春(けんしゅん)門院の御兄弟であり、高倉上皇の御外戚である。世の人望、時の栄華は素晴らしきものであった。入道相国(平清盛)の北の方、八条の二位殿も、姉君であらせられたので、あらゆる官職の兼任も心中の思いのままであった。そのようなわけで直ぐに昇進し、上二位(じょうにい)の大納言にまでなられた。検非違使別当についても、三回までなられた。この人の庁務着任のときは、窃盗強盗を召喚して、何の理由もなく右の腕を、中間あたりから斬り落としては斬り落とし、追放なさった。そういうわけで悪別当と称された。主上並びに三種の神器を都へ返還されますよう、西国(せいこく)に向けて院宣(いんぜん/公文書)を下されたところ、院宣の御使い花方(はなかた)の顔に浪方(なみかた)という焼印(やきじるし)をお付けになったのも、この大納言の仕業である。

法皇も(大納言が)今は亡き女院の御兄弟とあらば、御形見として(その姿を)ご覧になりたいとお考えなさったが、これまでの悪行によって、御(おん)憤りは並々ならぬ御様子であった。九郎判官も(大納言と)親しくなられたので、どうにかして申し上げてとりなそうと思われたが叶わなかった。子息は侍従時家という者で、齢十六になられていたが、流罪(るざい)にも外れ、伯父の時光卿のもとに居らっしゃった。母君の帥(そつ)のすけ殿と共に大納言の袂に縋りつき、袖を引き留めて、今生最後の名残を惜しんだ。大納言は、

「最後はやらねばならんのだ、別れというものを」

と、心強くは仰ったものの、それこそ悲しく思われただろう。年を取り齢も傾いた後、あれ程までに睦ましかった妻子に別れ果て、住み慣れた都でさえも、雲間の彼方に振り向き見つめ、古くから名前のみ聞いていた越路(こしじ/北陸道)の旅に赴き、遥々と下って行かれる中で、あれは志賀、唐崎(からさき)、これは真野の入江、堅田(かただ)の浦と申したので、大納言は泣く泣く和歌を詠まれた。

『かへりこむ ことはかた田に ひくあみの めにもたまらぬ わが涙かな』

(帰ることは難しかろう。堅田の浦に引く網の目に溜まらぬ水のように、私の目からは涙が堪らず零れ落ちていく)

昨日は西海の波の上に漂うて、怨憎の相手に会う恨みつらみを小舟の内に積み、今日は北国の雪の下に埋もれて、恋しい人たちと別れねばならぬ悲しみを故郷の雲に重ねたのであった。

挿絵:ユカ

文章:松

平家物語「平大納言流され」登場人物紹介

<平時忠>

平大納言。平安時代末期の公家。かなり豪胆。

「平家にあらずんば人にあらず」の元ネタを述べたとされる。

<平徳子>

建礼門院。平安時代末期の女性。高倉天皇の中宮。安徳天皇の母。