高野山を後にした平維盛は熊野へと向かうのであった。

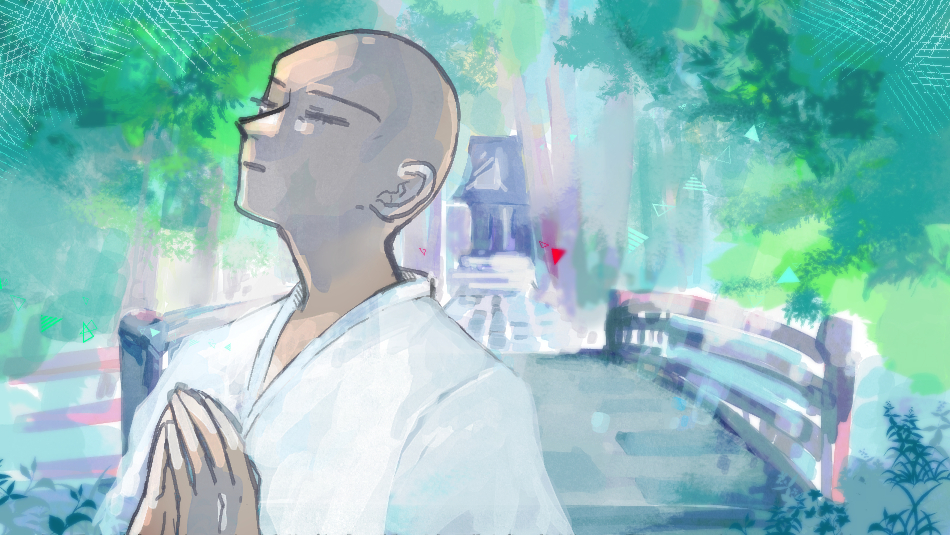

熊野参詣

しだいにお目指しなさるうちに、日数も経ったので岩田川にお近づきになった。

「この川の流れをひとたび渡る者は、悪行煩悩、遥か遠い昔からの罪障も消えるのだ」

と、頼もしく思われた。本宮に辿り着かれ、証誠殿の御前に突然お屈みなさいながら、しばらく経を唱え、御山の御姿を拝みなさるうちに、心も言葉も付いてこない。大いなる悲しみを救う霞は熊野山にたなびき、無双の霊験あらたかなる神は音無川に御姿を現す。一乗修行の岸には拝する心が神仏へと通じる月光に満ち溢れ、六根懺悔の庭には邪念の露も結ばない。いずれもいずれも頼もしからずというものはない。

夜更けに人が寝静まって、神前に向かって謹んで申し上げなさると、父の大臣がこの御前にて、

「命を召して来世をお助け下さい」

と申されたことまでも思い出されて気の毒であった。

「当山権現は、本地が阿弥陀如来であらせられます。全ての生きとし生けるものを見捨てることなく受け入れなさるという本願を誤ることなく、どうぞ浄土へとお導き下さいませ」

と申される中でも、

「故郷に残してきた妻子が安穏に過ごせますように」

と祈られたのは悲しいことである。浮世を厭い、仏の道にお入りになっても、心の迷いから生じる執念は未だ尽きずと思われて、気の毒なことであった。

夜が明けると、本宮より船に乗り、新宮へと参られた。神蔵を拝みなさると、巌松が高くそびえて、激しく吹く風は心の迷いから起こる執念の夢を破り、流水は清く流れ、波は俗世の垢をすすぐかのように思われた。明日は社を伏し拝み、佐野の松原を通り過ぎて、那智の御山をお参りになる。三重にみなぎり落ちる滝の水、数千丈(一丈は約三メートル)まで打ち上がり、観音の霊像は岩の上に現れて、まるで補陀落山(ふだらくせん)と云えるようである。霞の底には法華経読誦の声が聞こえ、霊鷲山(りょうじゅせん)とも申せるようであった。

そもそも、権現が当山に御姿を現して以来、我が朝の貴賤上下を問わず全ての人は歩みを運び、頭を垂れ、掌を合わせて、御利益にあずからずということはない。僧侶はそれで寺院を並べ、仏の道を歩む者も俗世に留まる者も袖を連ねて参るのであった。寛和(985年~987年)の夏の頃、花山法皇が皇位をお譲りになられて、九品の浄土へ往生なさるための修行をなさったという御庵室の旧跡には、昔を偲ぶと思われて、老木の桜が咲いていた。

那智に籠る僧等の中に、この三位中将をよくよく存じていると思われる者がいて、同行の僧共に語るには、

「ここにいる修行者をいかなる人であろうかと思えば、小松の大臣殿の御嫡子、三位中将殿でいらっしゃった。あの方がまだ四位少将と申された安元(1175年~1177年)の春の頃、法住寺殿にて(後白河院の)五十の御賀が行われた折に、父小松殿は内大臣の左大将でいらっしゃる。叔父宗盛卿は大納言の右大将にて、階下に着座されていた。その他にも三位中将知盛、頭中将重衡以下一門の人々が、今日をめでたき日とお栄えになられて、垣代にお立ちになった中から、この三位中将が桜の花をかざして青海波(せいがいは)を舞ってお出でになられたところ、露に艶めく花の御姿、風に翻る舞の袖は地を照らし天も輝くほどであった。女院より関白殿を御使いとして御衣を掛けられると、父の大臣が座を立ち、これを賜って右の肩に掛け、院を拝礼申される。名誉は類まれなるものと思われた。傍にいる殿上人は、どれほど羨ましく思われたことだろう。内裏の女房たちの中では『深山木(みやまぎ)の中の桜梅と思われた』などと称された人であった。まさに今こそ大臣と大将を拝命される人と見ていらしたのが、今日ではこのようにやつれ果てなさる御様子は、かつては思いもよらないことであった。移り変わるは世の習いとは申せ、哀れな御事だなあ」

といって、袖を顔に押し当てて声を忍ばせて泣いたので、何人も並んでいた那智籠りの僧共も、みな衣の袖を濡らしたのであった。

挿絵:あんこ

文章:松

平家物語「熊野参詣」登場人物紹介

<平維盛(三位中将)>

平安末期の武将。平重盛の子で清盛の嫡孫。優美な所作と美貌で知られる。

<平重盛>

平安末期の武将。平維盛の父で清盛の嫡男。小松内大臣、小松内府とも。

【注釈メモ】

一乗:仏教の教理用語。一つの乗り物、転じて唯一絶対の真実。

仏の教えは多岐にわたるが、いずれも一つの教えに繋がって悟りへ導くというもの。大乗仏教、特に法華経で強調されている。

補陀落山:ふだらくせん。主は補陀落と表記する。

観音菩薩が現れる伝説上の山で、インドの南端、海岸沿い、あるいは海中の島など場所には諸説ある。

霊鷲山:りょうじゅせん。インドに実在する山で、釈迦が説法した山として知られる。山名の由来は諸説あり、山頂がハゲワシの頭に似ている、または山中にハゲワシが多いなど。

深山木:みやまぎ。遠い山々の奥に生えている木。