あらすじ

大宝律令の作成が進む。

対外政策として遣新羅史が派遣され、内政では国司の処遇を変えたり、九州で起きた事件の処罰を行なったりした。

年末は流行り病の対応に追われた。

[三月十五日]文武天皇は皇子や臣下に詔し、完成に近付きつつある令の文を読ませた。また、仕上がった律の条項を選ばせた。

[三月十七日]諸国に命じ、牧場となる土地を定め、牛馬を放たせた。

[四月四日]のちの官位では従五位下にあたる、淨廣(じょうこう)肆の明日香皇女が薨じた。天皇は使者を遣わせ、彼女のための品を贈って弔った。皇女は天智天皇の娘であった。

[五月十三日]のちの官位では従五位下にあたる、直廣(じきこう)肆の佐伯宿禰(さえきのすくね)麻呂を遣新羅大使に任じ、のちの官位では従六位下にあたる、勤大(ごんだい)肆の佐味朝臣賀佐麻呂(さみのあそんかさまろ)を小使に任じた。また、大少位を各一名、大少史を各一名用い四等官制とした。

[六月三日]現在使われている薩摩と同じ意味である薩末の地名、比売(ひめ)・久売(くめ)・波豆(はつ)・現在の鹿児島県南九州市内の頴娃(えい)にあたる衣評(※評は郡の旧称)の長官である督(かみ)衣君縣(えのきみあがた)・次官である助督である衣君弖自美(てじみ)、また現在の鹿児島県肝属(きもつき)郡にあたる肝衝の難波に現在の熊本県球磨郡の住民とみられる肥人(くまひと/こまひと)らが従い武器を持ち、都への要求のため朝廷からの使者である刑部眞木らを脅迫した。このため筑紫の旧称である竺志の惣領に勅令が下り、犯した罪に準じて罰が決められた。

[六月十七日]

のちの官位では正五位上にあたる淨大参の刑部親王、

正四位下にあたる直廣壱の藤原朝臣不比等、

従四位上にあたる直大貮の栗田朝臣眞人、

正五位下にあたる直廣参の下毛野朝臣古麻呂、

従五位下にあたる直廣肆の伊岐連博徳、

同じく直廣肆の伊予部連馬養、

正六位上にあたる勤大壱の薩弘恪(さつこうかく)、

従六位上にあたる勤廣参の土部宿禰甥、

従六位下にあたる勤大肆の坂合部宿禰唐、

正七位上にあたる務大壱の白猪史骨(しらいのふひとほね)、

正八位上にあたる追大壱の黄文連備(きぶみのむらじそなう)・田邊史百枝、道君首名(みちのきみおびとな)・狭井宿禰尺麻呂(さいのすくねさかまろ)、

同じく正八位上にあたる追大壱の鍛造大角(かぬちのみやつこおおすみ)、

大初位上にあたる進大壱の額田部連林(ぬかたべのむらじはやし)、

大初位下にあたる進大貮の田邊史首名・山口伊美伎(いみき)大麻呂、

従五位下にあたる直廣肆の調伊美伎老人(つきのいみきおきな)らに勅命が下り、彼らは整った律令の条文を選んだ。その働きや地位に応じて、それぞれ褒美を賜った。

[八月三日]畝傍、香具山、押坂彦人大兄皇子の墓所とみなされる成会山陵(なりあいのみさぎ)、および吉野宮周辺の樹木がわけもなくしぼんで枯れてしまった。

[八月十日]現在の山口県西部にあたる長門国が、白い亀を献上した。

[八月二十日]文武天皇は僧の通徳・恵俊に勅し、ともに還俗させ、その代わりとして一人ずつ僧とした。通徳には陽侯史(やこのふひと)という姓と久尓曽(くにそ)という名を賜り、のちの官位では従六位下にあたる勤廣肆の位をお授けになった。恵俊には吉(きち)という姓と宜(よろし)という名を賜り、正七位下にあたる務廣肆の位をお授けになった。彼らの持つ医術などの技能を用いるためであった。

[八月二十二日]全国で恩赦を行った。ただし、十悪を犯した重罪人や盗人は対象外となった。高齢者には金品を賜った。また巡察使の報告である奏状により、諸国の国司らはその統治能力に従い位階を進められたり封戸を賜ったりした。

阿倍朝臣御主人(みうし)と大伴宿禰御行両名に、のちの官位では従二位にあたる正廣参の位を授けられた。

現在の鳥取県東部あたる因幡守で勤大壱の船連秦勝(はだかつ)に封三十戸、現在の静岡県西部にあたる遠江(とおとうみ)守で勤廣壱の漆部(ぬりべの)造道麻呂に封二十戸を、ともに善政の褒美としたのだった。

[十月八日]京とその周辺の九十歳以上の尼僧らに平絹・綿織物・麻あるいは葛などで織った布を施された。初めて製衣冠司を置いた。

[十月十五日]のちの官位では正四位上にあたる直大壱の石上朝臣麻呂を筑紫惣領に任じ、直廣参の小野朝臣毛野(けの)をその次官とした。

同じく直廣参の波多朝臣牟後閇(はだのあそんむこべち)を現在の山口県東部にあたる周防総領に、同じく直廣参の上毛野朝臣小足(ちたり)を現在の岡山県西部および南東部・広島県東部・兵庫西南部一帯とみられる吉備総領に、同じく直廣参の百済王遠宝を常陸守に任じた。

[十月十九日]直廣肆の佐伯宿禰麻呂らが新羅から帰朝し、孔雀および珍しい品物や食べ物を献上した。

[十月二十六日]使者を周防国に派遣し、大型船を造らせた。

[十一月八日]新羅からの使者である薩飡という位の金所毛が来朝し、神睦大后の喪を告げた。

[十一月二十一日]盗賊がよく出るようになってしまったため、彼らを追跡し捕えるための使者を派遣した。

[十一月二十八日]現在の奈良県御所市にあたる大和国葛上(かずらきのかみ)郡に住む鴨君糠売(かものきみぬかめ)が二男一女を一度に産んだ。彼女は平絹四疋・真綿四屯・麻あるいは葛などで織った布八端・稲四百束・乳母一人を賜った。

[十二月二十六日]大和国で疫病がはやり、医者と薬を賜ってこれを救った。

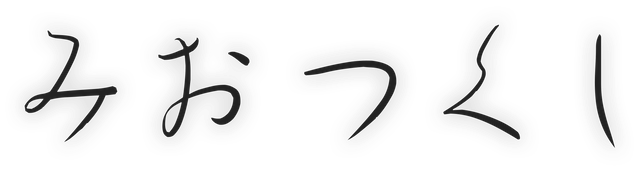

続日本紀「文武天皇(5)」登場人物

<文武天皇>

第42代天皇。生没年683-707年、在位697-707年。本名軽/珂瑠皇子。和風諡号は天之真宗豊祖父(あめのまむねとよおおじ)。