天智天皇の宴で、大海人皇子が槍で敷板を突き帝を激怒させるが、鎌足の言葉で処罰を免れた。

(三一)

帝(天智天皇)は群臣を召し集め、琵琶湖のほとりの楼閣で宴を開き、酒に酔って大いに楽しんだ。

その時、大皇弟(大海人皇子)が長い槍で敷板を突き通した。帝は驚き、大いに怒って、その場で捕らえて害そうとした。

しかし大臣(藤原鎌足)が強く諫めたので、帝はすぐにそれをやめた。

大皇弟はもともと、大臣が帝から厚遇されていることを快く思っていなかったが、この時以来、親しく重んじるようになった。

のちに壬申の乱のとき、吉野から東国へ向かう途中にこう言った。

「もし大臣が生きていたなら、私はどうしてこのような困難に陥ったであろうか、いや、そうはならなかっただろう。」

人々の考えも、ほぼこれと同じであった。

(三二)

摂政七年(668年)秋九月、新羅が貢物を奉った。大臣は、使者の金東厳(きんとうげん)を通じて、新羅の上卿(最高位の官)である庾信(ゆしん)に船一隻を贈った。

ある者がこれを諫めたが、大臣はこう言った。

「天下の下(すべ)ては天子の土地であり、その土地に住む者はすべて天子の臣である(=ゆえに新羅の臣もまた天子の民である)。」

これに先立って、帝は大臣に命じて礼儀の編纂と律令の改訂を行わせた。

大臣は天(国家)と人(人民)の性質に通じ、朝廷の模範となる訓戒を作った。

大臣は時の賢人たちとともに、古い制度を改めたり増やしたりして、おおよその法令を整備した。

その内容は、一つは人を敬い愛する道を崇(たか)めること、一つは不正をやめさせること、一つは訴訟を慎重に裁くこと、一つは徳をもって生命を大切にすること、であった。

その法の整いようは、周の三典(軽典・中典・重典)や、漢の九篇にも匹敵し、これ以上加えるものはないほどであった。

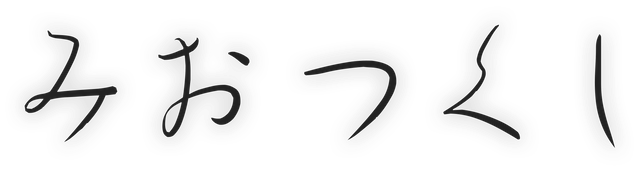

挿絵:あめ

文章:なんか色々

藤氏家伝「鎌足伝(12)」登場人物紹介

<天智天皇>

中大兄皇子。即位後、政治改革を進める。宴での大海人皇子の無礼を、鎌足の諫めで許した。

<大海人皇子>

天智天皇の弟。宴で槍を振るう無礼を働くが、鎌足の助けがあって以後敬意を抱く。のち壬申の乱を起こす。

<藤原鎌足>

天智天皇の側近。大海人皇子の命を諫言で救い、その信望を得た。律令制定や礼儀編纂にも尽力。