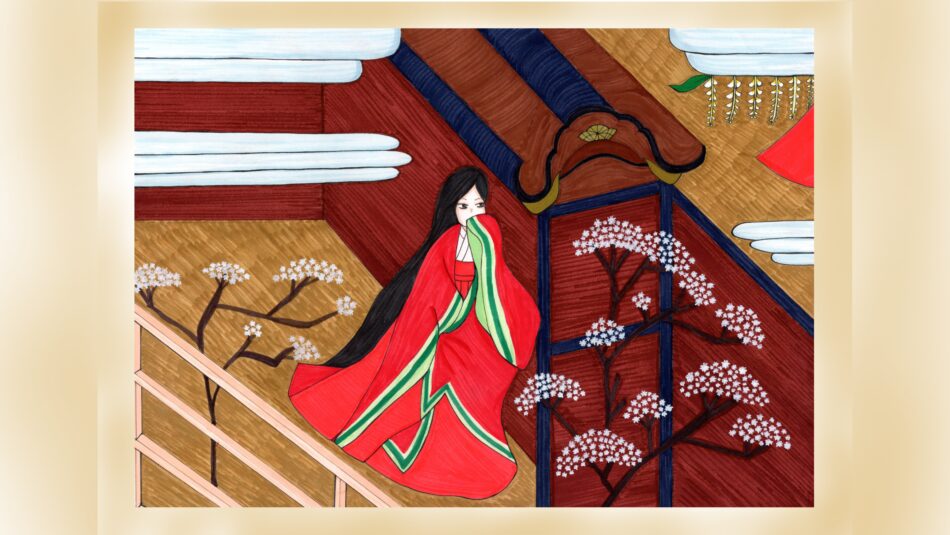

見事な笛の音から、ただ者ではないと感じた浄瑠璃御前は再び別の侍女に様子を見に行かせる。侍女が見た吹き手の姿とは……

上瑠璃御前は再び十五夜をお呼びになって「十五夜聞いて下さい、あれほどに笛を上手にお吹きになる人というのは、平家の方であれば清経という方でしょうか。源氏の方であれば義朝という方の八男、常盤という方からお生まれになった中では三男である、鞍馬のお寺にいらっしゃる牛若殿という方こそ大層笛がお上手でらっしゃると聞いています。どのような方か良く見て来て欲しいのです、十五夜どうでしょう。」とおっしゃった。

十五夜はこれを承知なさって、薄絹を手に取り髪にかけて、妻戸をきりりと押し開けると、白洲に立ち出ると、着飾って花のように美しい御曹司の姿をしっかりとご覧になった。

急いで館に帰り「申し上げます我が君様、大方殿にお泊まりになっている金売り吉次信高の馬追冠者でしたが、その身なりの華やかさは、私が月の夜に一目見た限りでもただ者ではないように思われます。

まず肌には、竜胆の折り枝模様に紺地白で染めた帷子に、その上には布地を紐で巻き柄を出した滋巻染(しげまきぞめ)と絡巻染(からまきぞめ)の小袖を着てらっしゃって、直垂には唐絹の立派なものかと思われるものかちん色と山鳩色に染められて源平の戦いを刺繍で縫われています。

左手側の襟元から肩の下あたりまでに、源氏の氏神である正八幡の斎垣、鳥居や社壇に狛犬がまことにありありと縫われています。袖口には鴛鴦が番で、袂には燕の夫婦が仲睦まじい様子でありありと縫われています。右手側の襟口から肩の下あたりまでは、平家の氏神である安芸の厳島大明神、こちらにも斎垣、鳥居や社壇に狛犬がまことにありありと縫われています。袖口には孔雀や鳳凰が、袂には浜千鳥が恋に焦がれる様子がまことにありありと縫われています。

後ろの柄を見てみますと、唐の国の猿と日本の猿を縫われています。唐の国は大きな国であるので顔を白く、歯を赤くして背を大きく心を優に縫われています。また日本は小さな国なので顔を赤く歯を白く、背は小さく猛々しい姿が縫われています。唐の国の猿は海を越えて日本へ来ようとして、また日本の猿は唐の国へと渡ろうとして、唐と日本の潮境であるちくらが沖の先にあるひよきが島にて、越えよう越させまいと意地を張る怖い顔つきで争う姿をありありと縫われています。

直垂の前後の縫い目にある菊綴の花結びを見てみますと、左手の菊綴が蕾のように閉じている時は右手の菊綴はさっと花開き、右手の菊綴が閉じている時は左手の菊綴は開き、閉じたり開いたりする様子は日本でも屈指の名人が秘伝の技を用いて結ばれたものでしょう。

左足の袴の前側は上から下まで、源氏の馬を練習させる馬場が先から末まで、小松と小杉を千本ずつ縫われています。小松の枝や小杉の枝には白鷺が千羽巣を作って、あちらこちらへ舞い遊んでいる様子をまさにありありと縫われています。右足の袴の前側は、小松と小杉を七本ずつ縫われています。小松の枝や小杉の枝がところどころ枯れた様子をまことにありありと縫われています。

右側の袴の股立の下の方には、平家の赤旗が七本、赤い糸で縫われています。左側の袴の股立には源氏の白旗がこちらも七本、白い糸で縫われています。

さてまた旗の滑車には白鳩が番で巣を作り、十二の卵を産み育ててばっと飛び立ち、竹の林に羽を休めて羽を互い違いになるように広げて源氏の御代が千代にも八千代にも長く続きますようにと囀ずる様子を、縫い物の名手がお縫いになられました。

左足の袴の裾口には平家方は三千騎あまり、源氏方は千騎あまりで大勢の中に割って入って、蜘蛛手やかくなわ、十文字、八花形というように切り結び平家の赤旗を三本折り倒し、残った四本の旗竿に旗をくるくると巻き付けて舟底にしまう様子を縫い物の名手がお縫いになられました。右足の袴の裾口には川柳や石菖蒲、しだれ柳、花菖蒲と、沖に立つ波がどうと音を立てると渚にいる千鳥はばっと飛び立ち、磯からは女波がざっと揺れて平家は動揺して舟にとり乗ってどこへとも知らずに漕いで退いていく様子を縫い物の名手がお縫いになられました。

お腰に帯びた刀を見ますと、黄金で飾られていると見え、鞘の先端の装飾には星の模様が浮き出ており、刀の鞘につける下緒には法華経の七の巻である薬王品をそっくり真似て組糸を打たせて下げられています。

表の目貫には源氏の氏神正八幡を彫られています。裏の目貫の彫り物には不動明王や脇侍である矜羯羅童子や制タ迦童子をまことありありと彫られています。柄の頭にはもったいなくも勢至菩薩の化現である三日月をあしらっております。

お召しになっている烏帽子を見ますと今風の平家の公達がお好みになる六波羅様とお見受けします。烏帽子の粒の粗いところを一風変わったように曲げていかにも気高い様子でお召しになっております。

年の頃は十四、十五歳ころのように見えます。佇んでおられる姿を物に例えるのならばまさに昨日今日まで山で勉学に励んでいらっしゃった稚子のようですが、瞳の気高さは百万騎の大将とは言ってもこの方には敵わないでしょう、我が君様」と申された。

挿絵:癒葵

文章:ユカ

浄瑠璃御前物語 「物見の段」

<上瑠璃御前>

矢作の長者の娘。浄瑠璃御前。

<十五夜>

上瑠璃御前の侍女。

<御曹司>

源義経のこと。