後白河法皇は、建礼門院に会うため大原を訪れた。

こうして建礼門院はわびしい生活を送っていた。そのうちに、文治2年の春頃、後白河法皇は、建礼門院の大原の閑居の住まいを見たいと望んだが、2月〜3月の間は風が激しく、余寒もまだなくならず、峰の白雪も消えないまま、谷のつららも溶けないので、実行には至らなかった。

春が過ぎ夏が来て、賀茂の祭りも終わったため、法皇はまだ夜の明けないうちに、大原の奥へ御幸した。忍びの御幸であったが、お供の人々は、徳大寺・花山院・土御門以下、公卿6人、殿上人8人で、それに北面の武士が数名供をした。鞍馬通りの御幸のため、あの清原深養父の補陀落寺や小野皇太后宮の旧跡を見て、それから御輿に乗った。遠山にかかる白雲は、散ってしまった花(花の雲)の形見のようである。青葉がちに見える桜の梢を見ては、もう花も散り青葉になったかと春の名残が惜しまれる。頃は4月20日過ぎのことなので、夏草の生い茂った草葉の先をかき分けて入って行かれると、はじめての御幸なので、見なれている所もない。人の往来が全くない様子も、法皇の心に察せられて、しみじみと感慨深い。

西の山の麓に一棟の御堂がある。すなわちこれが寂光院である。庭前の池や木立ちなどが古びてそれらしく作られており、由緒ありげな趣のある所である。「屋根の瓦が破れては、霧が室内に立ち込め、絶え間なく香をたいているようであり、扉が崩れ落ちては、月の光が室内にさし込んで、常夜灯をつけているようだ」というのも、こういう所をいうのであろうか。庭の若草がいっせいに茂っており、青柳が風のために糸のような枝をなびかせ乱しており、池の浮草は波に漂い、錦を洗いさらしたのかと見紛うほどだ。池の中島にある松にからみついた藤の花の紫に咲いた色も美しく、青葉にまじって咲く遅桜の花は、春初めて咲く花よりも珍しく思われる。池の岸の山吹が咲き乱れ、幾重にも重なる雲の絶え間から、鳴いて通る山郭公(カッコウ)の声が聞えるが、その一声も法皇の御幸を待っているように聞こえる。法皇はこれを見て、次のように詠んだ。

池水に みぎはのさくら 散りしきて なみの花こそ さかりなりけれ

(池水の上に、汀の桜の花が一面に散り敷いて、波に浮ぶ花のほうが花盛りだ)

古びた岩の切れ目から落ちてくる水の音までもが、由緒ありげに趣の深い所である。緑の蔦葛の垣をめぐらせ、後ろには黒緑色の眉墨のような山が見え、絵に描いてもとうてい描き尽せないような景色である。

女院の御庵室を法皇が見ると、軒には蔦や朝顔が這いかかっており、萱草(かんぞう)に忍ぶ草が入りまじっていて、「しばしば一瓢の飲物、一箪の食物も欠乏することのあった顔淵のあばら家の付近には、草が生い茂っている。あかざが繁茂して原憲(げんけん。春秋時代の魯の人。清貧に甘んじた)の家の前をおおい、雨がその家の戸口をしめらせている」ともいえそうな情景である。杉の皮の葺目も荒くまばらで、時雨も霜も草葉の上に置く露も、屋根から漏れて家の中にさし込む月の光に負けず劣らず漏れてきて、とてもそれを防げようとも見えなかった。後ろは山、前は野辺で、わずかばかりの小笹の原に風が吹いてざわざわと音を立てており、俗世間に出て生活しない身の常として、悲しいことが多く、節の多い竹柱の粗末な家に住み、都の方からの便りも間遠で、柴・竹をあらくまばらに結った垣根をめぐらせている。その垣根を尋ねて来るものといえば、わずかに峰で木から木へ飛び伝わる猿の声や、卑しい木こりが薪を切る斧の音だけで、これらが訪れるほかは、まさきのかずらや青つづらが生い茂っているばかりで、尋ねて来る人もまれな所である。

後白河法皇は、「誰かいないか、誰かいないか」と声をかけたが、返事をするものはいない。ずいぶん経ってから、老い衰えた尼が一人やって来た。「女院はどこへおいでになったのだ」と仰せられたところ、「この上の山へ、花を摘みに出ていらっしゃいます」と返した。

「そんなことに奉仕する人もないのだろうか。いくら世を捨てた御身といいながら、まことにおいたわしいことだ」と言うと、この尼は「五戒十善を保って得られた前世からのご果報が尽きてしまわれたので、今こういう目にあっておいでになるのです。肉身を捨てる仏道修行に、どうして御身を惜しまれることがございましょう。因果経には、『欲知過去因、見其現在果、欲知未来果、見其現在因』と説かれています。過去・未来の原因と結果をあらかじめお悟りになったら、少しもお嘆きになるべきではありません。悉達(しっだ)太子は十九歳で伽耶(がや)城を出て、檀特山(だんどくせん)の麓で、木の葉を綴ったものを着て肌を隠し、峰に登って薪を取り、谷に下って水を汲み、難行苦行を続けた功によってとうとう悟りを開き成仏なさいました」と言った。

この尼の様子を見ると、絹・布の区別も見えないものを結び集めて着ていた。あんな様子でもこんなことを申すのは不思議だと思われて、「いったいお前はどういう者だ」と尋ねたところ、この尼はさめざめと泣いて、しばらくは返事もできなかった。少し経って涙をおさえて答えるには、「こんなことを申すにつけてもはばかり多く思われますが、故少納言入道信西の娘で阿波内侍と申した者でございます。母は紀伊二位です。以前はあんなに深くかわいがってくださいましたのに、お見忘れなさっていらっしゃることも、わが身の衰えた程度も思い知られて、今更なんともしようのない気持でございます」といって、袖を顔に押し当てて、堪えきれずに泣く様子は、とても見ていられないほどである。

法皇も、「それではお前は阿波内侍であったのだな。今となっては見忘れていたぞ。ただ夢とばかり思われる」といって、涙をおさえることができなかった。お供の公卿・殿上人も、「不思議な尼だと思っていたら、そうだったのか、それならもっともだ」とおのおの話し合っていた。

あちらこちらを見渡すと、庭の千草は露をしっとりと受けて、垣根の方に倒れかかっている。その垣根の外側の田も水があふれて、鴫の下り立つ隙間も見分けられない。法皇は女院の御庵室に入り、襖を引き開けてみると、一室には阿弥陀・観音・勢至の来迎の三尊がいる。中央の阿弥陀如来の御手には五色の糸をかけている。左には普賢菩薩の絵像を、右には善導和尚及び先帝(安徳天皇)の肖像をかけ、法華経八巻、御書九帖も置かれてある。昔たきしめていた蘭麝(らんじゃ)の匂いとはうって変わって、今は仏前の香の煙が立ち上っている。かつて浄名居士(維摩居士)の一丈四方の居室の内に、三万二千の座席を並べ、十方の諸仏を招待したというのも、このようなものであろうかと思われた。襖には、いろいろな仏経の重要な文などを色紙に書いて、所々にはりつけておかれた。その中には、大江定基法師が中国の清涼山で詠んだという、「笙歌遥かに聞ゆ孤雲の上、聖衆来迎す落日の前」という句も書かれてある。少し引き離して、女院の御製と思われて歌がある。

おもひきや 深山のおくに すまひして 雲ゐの月を よそに見んとは

(このように深山の奥に住んで、宮中で眺めた月を、よそで、それもこんな宮中を離れた寂しい所で見ようとは、かつて思いもかけなかったことだ)

さてその傍らを見ると、御寝所であるらしく、竹の竿に麻の衣、紙の夜具などをかけている。以前は、あれほど日本・中国のすぐれて立派な衣類をことごとく取り揃え、綾羅錦(きょうらきんしゅう。美しい衣)を着飾っておられたご様子も、まるで夢になってしまった。お供の公卿・殿上人も、それぞれかつての華麗な姿を見ていたため、それが今のように思われて、みな涙を流したのであった。

そのうちに上の山から、濃い墨染の衣を着た尼が二人、岩の険しいがけ道を伝い伝いして、下り悩んでいた。法皇がこれを見て、「あれはどういう者だ」と尋ねると、老尼は涙をこらえて「花籠を肘にかけ、岩つつじを取りそえて持っておられるのは、女院でいらっしゃいます。柴木に蕨を折りそえて持っておりますのは、鳥飼中納言伊実の娘で、五条大納言邦綱卿の養女となり、先帝の御乳母として仕えた大納言佐です」と答え終わらぬうちに泣いた。

法皇もまことに哀れなことに思われて、涙をおさえることができなかった。

女院は、「いくら世を捨てた身だといっても、今こんなありさまをお目にかけるのは、まったく恥ずかしいことだ。消えてなくなりたい」と思うが、なんともしかたがない。毎夜毎夜、仏前に供える閼伽(あか)の水を汲む袂も水に濡れしおれるうえに、早朝起きて山路を分けることだから、袖の上に山路の露もしっとりとかかって、露と涙で濡れた袖を絞りかね、悲しみをこらえかねられたのであろう、山へも帰らず、御庵室へも入らないで、呆然として立っているところに、内侍の尼が参って、花籠を女院から頂戴した。

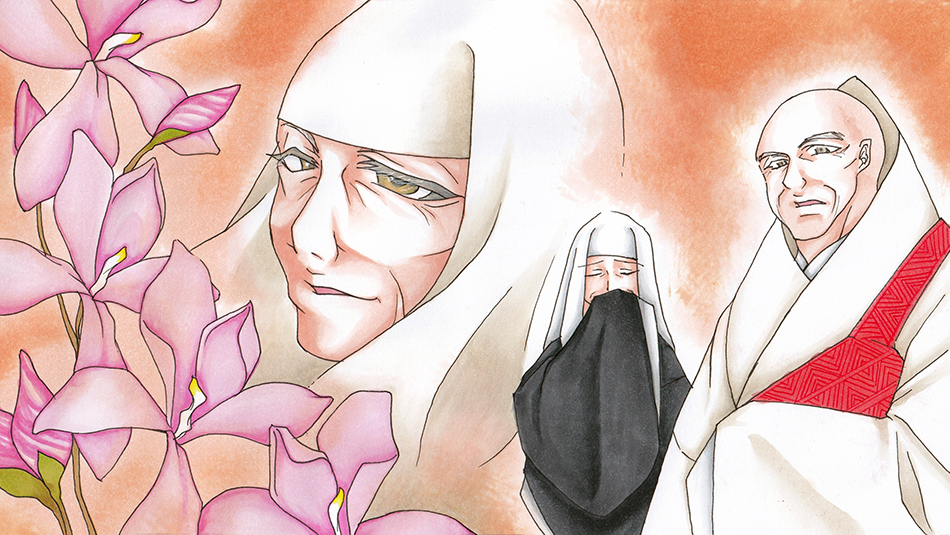

挿絵:ユカ

文章:くさぶき

平家物語「大原御幸」登場人物紹介

<建礼門院>

平清盛の娘で、安徳天皇の母。壇ノ浦で入水したが助けられ、出家をした。