熊谷直実は自分の子どもと同じ年頃の若武者を心ならずも討ち取り、武士の無常を感じて仏門に入る。

平家軍が戦に負けたので、熊谷次郎直実(熊谷直実)は、「平家の公達は助け船に乗ろうと波打ち際へ逃げるだろう。ああ、身分の高い大将軍と組み合いたいものだ」と、磯の方へ馬を進めた。すると、練貫に鶴の刺繍をした直垂に、萌黄匂の鎧を着て、鍬形を打った甲の緒を締め、黄金作りの太刀をさし、切斑の矢を負い、滋籐の弓を持って、連銭葦毛の馬に金覆輪の鞍を置いて乗った武者が一騎、沖の船を目がけて海へざざっと馬を乗り入れ、五、六段(55〜66m)ほど泳がせているのが見えた。

熊谷は、「そこにおられるのは大将軍とお見受けいたします。敵に後ろを見せるとは卑怯ですぞ。引き返しなされ」と扇を上げて招くと、武者は招かれて引き返した。波打ち際に上がろうとするところに、熊谷は馬を並べてむずと組んでどしんと落とし、取り押えて首を斬ろうと甲を押し上げた。すると武者は年の頃16、7ほどで、薄化粧をして、お歯黒をつけている。我が子の小次郎ほどの年齢で容貌まことに美しかったので、熊谷はどこに刀を立ててよいかもわからない。

「そもそも貴方はどういう人でいらっしゃいますか。お名のりください。お助けいたしましょう」と言うと、若武者に「お前は誰だ」と尋ねる。「大した者ではございませんが、武蔵国の住人、熊谷次郎直実と申します」と名乗る。「それでは、お前には名乗らぬ。お前にとってはよい敵だ。私が名乗らずとも首を取って人に尋ねてみよ。きっと見知っている者がいるだろう」と言われた。

熊谷は、「なんと立派な大将軍だ。この人一人を討ち取ったとしても、負けるはずの合戦に勝てるわけでもない。また、討ち取らなくても、勝つはずの合戦に負けることもあるまい。息子の小二郎が軽い傷を負ったのをさえつらく思っているのに、この殿の父は、我が子が討たれたと聞いてどれほど嘆かれることだろう。ああお助けいたしたい」と思って、後方をさっと見ると、土肥・梶原が五十騎ほどで続いてこちらへ向かって来ていた。

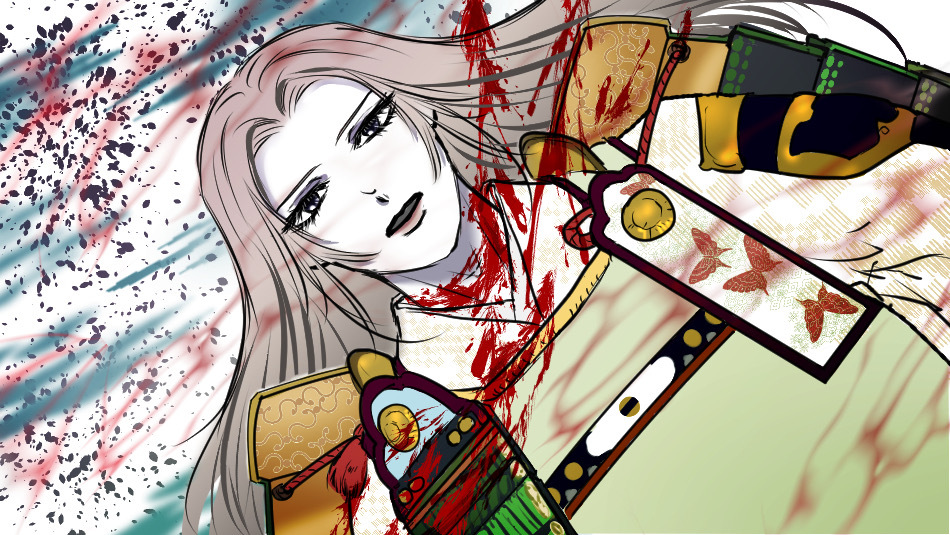

熊谷が涙をおさえて、「お助けいたしたいとは存じましたが、味方の軍兵が雲霞のように押し寄せております。よもやお逃げになれますまい。他の者の手におかけするより、同じことならば直実の手におかけ申して、死後のご供養をいたしましょう」と言うと、若武者は「ただ、疾く首を取れ」と返した。熊谷はあまりに気の毒で、どこに刀を立ててよいかもわからず、目の前もまっ暗になり、正気もなくなってしまい、前後不覚に思われたが、そうしてばかりもいられないので、泣く泣く首を斬ってしまった。

「ああ、弓矢を取る身ほど口惜しいものはない。武芸の家に生れなければ、どうしてこんなつらい目に遭うことがあろう。情けなくもお討ち申したものだ」とくどくど繰り返し、袖を顔に押しあててさめざめと泣いていた。

かなり長い時間がたって、そうしてばかりもいられないので、鎧直垂を取って首を包もうとしたところ、若武者は錦の袋に入れた笛を腰にさしていた。「ああいたわしい。今日の明け方、城の内で管絃をしていたのは、この人たちだったのだ。いま味方に東国の兵は何万騎かいるだろうが、戦陣に笛を持つ人はまさかおるまい。身分の高い人はやはり優雅なものだ」と思って、九郎御曹司義経(源義経)の目にかけたところ、これを見た人で涙を流さないものはいなかった。

後になって聞くと、若武者は修理大夫経盛(平経盛。清盛の弟)の子息で大夫敦盛(平敦盛)といいい、生年17歳ということだった。そのことからも熊谷の出家の志はますます強くなった。例の笛は、祖父の忠盛が笛の名手で、鳥羽院から賜ったものということであった。経盛が相伝したのを、敦盛も笛の名手であったので、持っていたということである。笛の名は小枝という。狂言綺語(文学)でも仏道に入る原因となる道理があるとはいうが、笛(音楽)のことがとうとう熊谷直実の仏門に入る原因となったのは、まことに感慨深いことである。

挿絵:雷万郎

文章:くさぶき

平家物語「敦盛最期」登場人物紹介

<平敦盛>

清盛の甥。従五位下だったが官職はなく、無官の大夫と称された。

<熊谷直実>

武蔵国熊谷の御家人。

はじめは平知盛に仕えたが、のちに源頼朝に仕え、一ノ谷の合戦で平敦盛を討った。