わずか七騎で落ち延びる途中、木曾義仲は乳兄弟の今井兼平と再会する。そして、彼と共に最後の戦いに挑む。

木曾殿は信濃から巴と山吹という二人の側女を連れていた。山吹は病を得たので都にとどまった。中でも巴は色が白く髪が長く、容貌が非常に優れていた。

彼女は滅多にない強弓を引く精兵で、騎馬でも徒歩でも刀を持つと鬼にも神にも立ち向かおうという一人当千のつわものであった。荒馬を乗りこなし、難所を越え、戦といえば鎧を着て大太刀と強弓を持って第一に一方の大将に向けられていた。その数々の武功に比肩する者はいなかった。

したがって今度も多くの者が落ちてゆき、討たれていく中で最後の七騎になるまで巴は討たれなかった。

木曾義仲は長坂を経て丹波路へ赴くとも、または竜花越えをして北国へともいわれていた。

しかしながら、今井の行方を聞きたいと言って瀬田のほうへ落ち行くところ、今井四郎兼平も八百余騎で瀬田を守っていたがわずかに五十騎ばかりになるまで討たれ、旗を巻かせて、主君である木曾殿が気がかりで都へとって返していたところに大津の打出の浜というところで木曾殿に行き合った。

一町(約109m)ほどの距離から互いに相手がそれと気づいて、主従は駒を速めて寄り合った。

「義仲は六条河原でどうにでもなるつもりであったが、そなたの行方を恋い慕って多くの敵の中をかき分けてここまで逃げてきた」

木曾殿は今井の手を取って言った。

「お言葉、まことにかたじけのうございます。兼平も瀬田で討ち死にしようと思っておりましたが、あなたの行方が気がかりでここまで参りました」

今井はそう申し上げた。

「そなたとの契りはまだ朽ちていなかった。我が軍勢は敵に押し隔てられ、山林に散り散りになって、この辺にいるだろう。そなたが巻かせて持たせている旗を上げさせよ」

木曾殿がそう言うと、今井は旗を掲げた。

京より落ち延びた軍勢ともなく、瀬田から落ち延びた軍勢ともなく、今井の旗を見つけて三百余騎が馳せ参じた。

木曾殿は大いに悦んで、

「この軍勢ならば、どうして最後の戦ができないことがあろうか。ここに密集して見えるのは誰の手勢であろう」

と言った。

「甲斐の一条次郎殿と聞いております」

「勢はいくらほどある」

「六千余騎ほどかと」

「それは良い敵ではないか。同じく死ぬのであれば、良い敵と戦って大勢の中で討ち死にしたいものだ」

木曾殿はそう言って真っ先に駆け出した。

木曾左馬頭義仲はその日、赤地の錦の直垂に唐綾縅の鎧を着て鍬形を打った甲の緒を締め、いかついつくりの大太刀を佩いて、その日の戦で射て少々残った石うちの矢を頭高に背負い滋籐の弓を持って、有名な木曾の鬼葦毛という馬のきわめて太く逞しいものに黄覆輪の鞍を置いて乗っていた。

鐙を踏ん張って立ち上がり、大音声を上げて名乗る。

「昔は聞きけんものを木曾の冠者、今は見るらん、左馬頭伊予守、朝日の将軍源義仲ぞや。

甲斐の一条次郎殿とお見受けする。互いに良い敵であるぞ。この義仲を討って兵衛佐に見せるがいい」

そう言って、駆ける。

「只今名乗るは大将軍ぞ。余すな者共、討ちもらすな若党。討ち取れ」

一条次郎はそう言った。木曾殿を大軍の中に閉じ込めて、自ら討ち取ろうと進む。

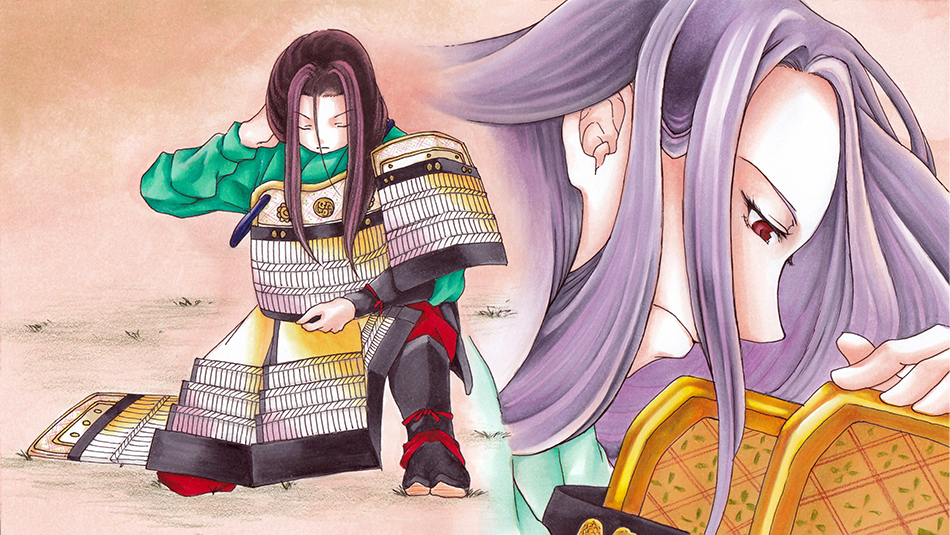

木曾三百余騎は一条の六千余騎の中を縦に横に、蜘手に十文字に駆け回り、後ろへつっと出たときには五十騎ほどになっていた。そこを討ち破っていくと、土井二郎実平が二千余騎で守っている。そこも討ち破ると、あそこでは四、五百騎、ここでは二、三百騎、百四、五十騎、百騎と敵の中をかき分けかき分け行くほどに、木曾殿の兵は主従五騎になってしまった。五騎になるまで、巴は討たれなかった。

「おまえは女だ。早くどこへでも行け。私は討ち死にしようと思う。もし人の手にかかるならば自害するつもりだから、木曾殿は最後の戦に女を連れていたなどと言われれば私の名折れだ」

木曾殿がそう言っても尚も巴は落ちて行かなかったが、あまりに何度も言われるので、

「ああ、良い敵がいる。最後の戦をしてご覧に入れましょう」

と言って、控えていたところに、武蔵国で有名な大力の御田の八郎師重が三十騎ばかりで出てきた。

巴はその中に駆け入って御田の八郎に並走してむんずと掴んで引き落とし、自分の乗った鞍の前輪に八郎を押さえつけて完全に動きを封じ、彼の首をねじ切って捨てた。そして物具を脱ぎ捨てて東国のほうへ落ち延びて行った。

手塚太郎は討ち死にした。手塚別当は落ち延びた。

挿絵:ユカ

文章:水月