源頼政は、近衛天皇を毎夜悩ませている妖のものを退治せよと仰せつかる。果たして討ち取ってみるとそれは、異形の姿をした化け物であった。

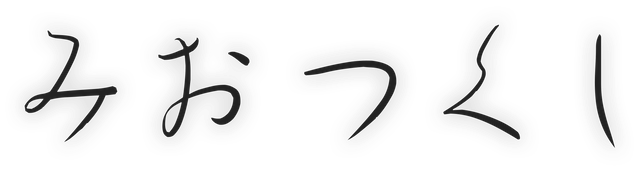

鵺

さてその源三位入道頼政という人は、摂津守頼光から数えて五代目、三河守頼綱の孫で兵庫頭仲政の子である。

保元の合戦のとき、後白河天皇の味方について真っ先に戦ったけれども、大した恩賞にもあずからなかった。また平治の乱のときも、親類を捨てて平氏方へ参じたにも関わらず、恩賞が不十分だった。

長年、大内守護という御所を警護する役についていたけれど、昇殿は許されていなかった。

年をとり老いて後、思いを述べる述懐の和歌を一首詠んで、ようやく昇殿を許されたのである。

人知れず大内山のやまもりは 木がくれてのみ月をみるかな

(大内山の山の番人が、木の陰に隠れて人知れず月を見るように、大内守護のわたしは人知れず物陰から帝を拝することだ)

この歌によって昇殿を許され正四位下の位でしばらくはいたが、三位になりたいと心に望んで、

のぼるべきたよりなき身は木のもとに しゐを拾いて世をわたるかな

(木に上るべき便宜もないこの身は、木の下に落ちている椎の実を拾って(やっと四位になっての意)世を過ごすことだ)

と詠み、それで三位になったのであった。

やがて出家して源三位入道と呼ばれるようになり、今年、七十五の歳を迎えていた。

この人の生涯の功名といえば、次の出来事である。

近衛院が天皇でいらっしゃった仁平の頃、天皇が夜ごとにおびえおののき、気を失われることがあった。

加持祈祷に長けた高僧や貴僧に仰せ付け、仏法の大法秘法を行わせてみたけれど、まったく効き目がない。

天皇がお悩みになられるのは午前二時ごろ。

東三条の森の方から黒雲がひとむら立ち上り、御殿の上を覆うと必ずおびえられるのであった。

このため、公卿の会議が開かれた。

去る寛治の頃、堀河天皇の御世のとき、近衛院と同じように天皇が毎夜おびえられる出来事があった。

その時の将軍は、源義家朝臣。

義家は、紫宸殿の大床に控え居て、お悩みになる時刻になると弓の弦を鳴らすこと三回、そして声高く、

「前陸奥守源義家」

と名乗ったところ、人々はみな身の毛がよだち、天皇のお悩みもお治りになられたという。

それならばと、先例に従って武士に命じて警護させるべしと、源平両家の武士どもの中から選んだ結果、頼政が選びだされたという事だった。

その時頼政はまだ兵庫守と申していた。

頼政が述べるには、

「昔から朝廷に武士を置かれるのは、反逆する者を退け、勅命に背く者を滅ぼすためだ。目に見えぬ妖怪の類を討てと仰せ付けられるとは、いまだ聞いたこともない」

といいつつ、勅命なのでお召しに応じて参内した。

頼政は、もっとも頼りにしている郎等の遠江国の住人であった井早太に、ほろの風切り羽で作った矢を追負わせて彼一人だけを連れて出た。

頼政本人は、二重の狩衣姿で山鳥の尾で作ったとがり矢を二本、滋籐の弓に添え、紫宸殿の大床に控えて待った。

彼が矢を二本携えたのにはわけがある。

雅頼卿が、その時はまだ左少弁の官位でいらっしゃったが、

「妖のものを仕留めるならば、頼政がおりましょう」

とお選びになったというので、一の矢で妖怪を射損じようものなら、二の矢で左少弁雅頼のやつめの首の骨を射てやろうという思いであった。

日ごろから聞いていた通り、天皇かお悩みになる時間になると東三条の森の方から黒雲がひとむら立ち来て、御殿の上にたなびいた。

頼政がきッと見上げると、雲の中に怪しい物の姿が見える。

これを射損じようものなら、世に生きてはいられまいと思った。

しかしながら、矢を取り弓につがえ、

「南無八幡大菩薩」

と心の内に祈念し十分に引き絞ると、ひゅうっと射た。

手ごたえがあり、はたと当たる。

「仕留めたぞ、おう」

と当てたことへの歓声を上げる。

井早太がさっと寄り、化け物が落ちてきたところを取り押さえ、刀で続けざまに九度刺した。

その時、上下の人びとがそれぞれ火を灯して見るに、頭は猿、体は狸、尾は蛇、手足は虎の姿をしていた。

鳴き声は鵺に似ている。

その恐ろしさは言葉に尽くせない。

天皇はいたく感心なさって、師子王という御剣を賜わられた。

宇治の左大臣、藤原頼長殿がこれを戴き取り次ぎ、頼政におやりになろうと御前の階段を半分ほど下りられたところ、時は四月十日ほどのことなので、空にホトトギスが二声三声鳴き渡った。

そのとき左大臣殿が、

ほととぎす名をも雲井にあぐるかな

(ホトトギスが天高く名をあげ、名乗り行くことよ。源頼政はそのように宮中で武名を上げたな)

と言いかけたところ、頼政が右ひざをつき左の袖を広げ、月を斜めに見上げながら、

弓はり月のいるにまかせて

(弓張月の入るにまかせて、弓を射るにまかせて、偶然当たったものでございます)

と詠み、御剣を頂戴して退出した。

「弓矢を取って並ぶ者のいないばかりか、歌道にも秀でていることよ」

と、君も臣もみなご感心なさった。

さてあの化け物はというと、うつほ舟という内をくりぬいた丸木舟に入れて流されたということである。

去る応保の頃、二条院が天皇でいらっしゃった時、鵺という怪鳥が宮中で鳴いてしばしば天皇の御心を悩ませることがあった。

先例によって頼政をお召しになられた。時は五月二十日ほどの、まだ宵のこと。

鵺がただ一声鳴いて、二声目はなかった。目を刺しても分からないほど深い深い闇夜であったし姿かたちも見えないので、矢の的を定めるのも難しい。

頼政は策を考え、まず大鏑の矢を取り弓につがえ、鵺の鳴き声のした内裏にむかって射上げた。

鵺は鏑の音に驚いて、空にしばらく「ヒヒ」と声を立てた。

そこへ二の矢に小さな鏑矢を取ってつがえ、ひいふっと射切って鵺と鏑とを並べて前に落とした。

宮中がざわめきたち、天皇の御感心もひとしお。

恩賞として御衣をお与えになられたが、この時は大炊御門の右大臣の藤原公能公がこれを取り次いで、頼政の肩へ御衣をかけ与えようとして、

「昔、中国は楚の人の養由は、雲の彼方の雁を射たそうよな。今の頼政は、暗き雨の中で鵺を射たことよ」

と感じ入られた。

五月闇名をあらはせるこよひかな

(五月闇の暗い中で、今夜、武名を現したことだな)

と詠みかけられれば頼政は、

たそかれ時も過ぎぬと思ふに

(残照の黄昏時も過ぎたと思うのに、そんなときに名を現したことです)

と詠み、御衣を肩にかけ退出した。

その後、伊豆国を頂戴し、息子の仲綱を国司にして己は三位となって丹波の五ヶ庄、若狭の東宮河を所領として、そのまま過ごされるはずの人だったが、為にならぬ謀反を起こして高倉宮をお亡くなりにならせ、自身も滅びたというのは嘆かわしいことだった。

挿絵:黒嵜資子

文章:蓮むい

平家物語「鵺」登場人物紹介

<源頼政>

摂津源氏。源仲政の子。高倉宮(以仁王)と結び挙兵を企て、宇治平等院で死亡した。

<近衛院>

鵺に悩む天皇。父は鳥羽天皇。母は藤原得子。

<源義家>

河内源氏。「八幡太郎」と称される。弓鳴りと気迫で怪異を退散させた。

<堀川天皇>

怪異に悩む天皇。父は白河天皇。母は藤原賢子。子に鳥羽天皇。

<二条院>

鵺に悩む天皇。父は後白河天皇。母は源懿子。