高倉宮こと以仁王は、謀反を暴かれ奈良へと落ち延びようとしていた。しかしとうとう宇治川にて平家の軍勢に追い付かれてしまい、戦は激しさを増す。そして源三位入道頼政は、宮は…

宮御最期

この時の足利忠綱の装いはというと、朽葉色の綾織物の直垂の上に赤革縅の鎧、それに鹿の角を着けた甲、黄金造りの太刀をさし、鷲羽をはいだ切斑の矢を負い、滋藤の弓を持つ。

そして、柏木にミミズクの模様を打った黄覆輪の鞍を置いた、連銭葦毛の馬に乗っている。

鐙をふんばり立ち上がると、大声で名乗りを上げる。

「遠くのものは声でも聞き、近くのものはご覧召されよ。昔、朝敵平将門を滅ぼし献上を賜りし俵藤太秀郷から十代目。足利太郎俊綱が子、又太郎忠綱、年は十七。このように無官無位のものが高倉宮へ弓を引き、矢を放つのは誠にもって畏れ多きことなれど、弓も矢も神仏の加護もすべて平家の上にこそ与えられている。三位入道頼政殿の勢の中で、我こそはと思う方々、出でこられよ。お目にかかろう」

といって、平等院の門の内へ攻め入り戦った。

これを見た大将軍左兵衛督知盛は、

「渡せ、渡せ」

と命を下したので、二万八千余騎の兵はみな川を渡った。

するとあれほど速い流れであった宇治川の水は、馬や人にせき止められ上手に溜まっている。

ごくまれに隙間から漏れる流れには、誰もが耐えられずに流れた。

下人たちは馬の下手に取りついて渡ったので、膝から上を濡らさずにすんだ者も多かった。

なんということだろう。

伊賀、伊勢両国の官兵は馬筏をやぶられて溺れてしまい、六百余騎が流された。

萌黄縅や緋縅、赤縅などの鎧が浮きつ沈みつゆらゆらと、川面に揺らいでいるさまは、神南備山の紅葉が秋の夕暮れ山風に散り、竜田川の井堰に引っかかり留まっているようである。

その中に緋縅の鎧姿の武者が三人、ゆらゆら、網代に流れかかって揺られているのを、伊豆守仲綱が見てこう詠った。

伊勢武者はみなひをどしの鎧着て 宇治の網代にかかりぬるかな

(伊勢の武者はみんな緋縅の鎧を着て、氷魚を捕る宇治川の網代にかかってしまったな)

この三人の武者はいずれも伊勢のものであった。

黒田後平四郎、日野十郎、乙部弥七という。

なかでも、日野十郎は老巧の武者であったので、弓の筈を岩間にねじ込み立てて這いあがり、他のふたりを引き上げ助けたという話である。

平家の軍勢は、大勢が川むこうへと上がり、平等院の門の中へ手勢を入れ替えながら戦った。

これにまぎれて源三位入道は、高倉宮を先に奈良へ向かわせ、自らの一族郎等が残り、敵の進撃を食い止めるために矢を射た。

彼の年、七十余り。

戦をし左の膝口を射られ重傷を負い、この上は心静かに自害しようと平等院の門内へ退いたところ、敵が襲いかかってきた。

そこへ次男の源大夫判官兼綱が、紺地の錦の直垂に唐綾縅の鎧姿、白葦毛の馬に乗り、父を逃がそうと立ち返し立ち返し戦い防ぐ。

しかし、上総太郎判官が射た矢が彼の内甲にあたり、ひるんだところを上総守の使う童の次郎丸という剛の者が、馬を並べるやいなや兼綱を引き組んで、どっと馬から落とした。

兼綱は内甲に痛手を負いつつも、その大力で童を取り押さえて首を斬り、立ち上がろうとしたところを平家の兵たち十四、五騎が折り重なって、ついに討たれてしまった。

あの仲綱も、多くの傷を負い、平等院の釣殿にて自害した。

その首は下河辺の藤三郎清親が取って、大床の下へ投げ入れた。

六条蔵人仲家とその子の蔵人太郎仲光も、戦いにたたかい、多くの分捕りをなしたがとうとう討ち死にしてしまった。

この仲家というのは、故帯刀先生義賢の嫡子である。

身寄りのなかった子を源三位入道が養子にしてかわいがったもので、約束を違わず同じところで死んだのは痛ましいことである。

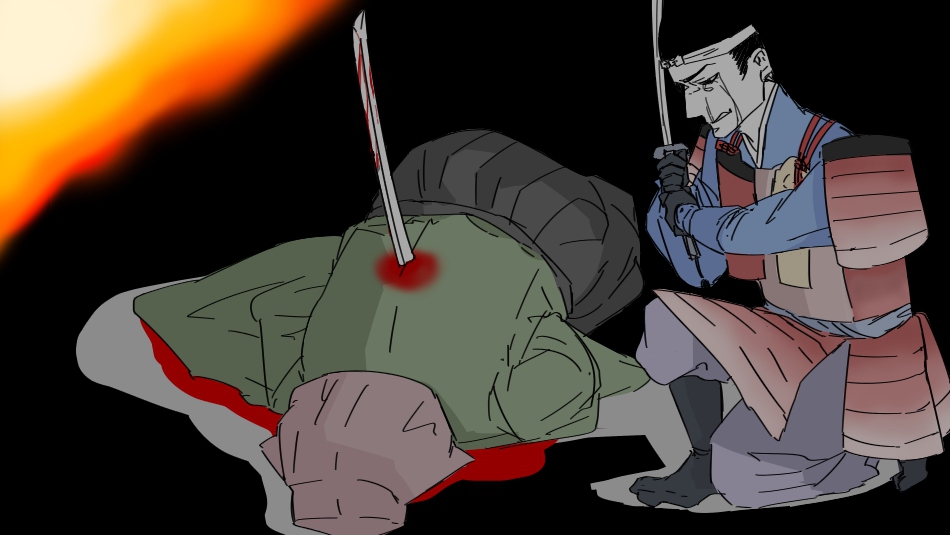

三位入道は渡辺長七唱を呼ぶと、

「私の首を討て」

と告げたが、唱は主人を生き首を討つ悲しみに涙を流しながら

「そんな事はできませぬ。御自害されたのちに御首頂戴いたします」

と申し上げたので、

「そうだな」

と受け入れると、西に向かって南無阿弥陀仏と高らかに十遍唱えた。

また最後の詞はあわれであった。

埋木の花さく事もなかりしに 身のなるはてぞかなしかりける

(己の一生は埋木に花咲くこともないように、世に隠れて華やぐ時もなくこうして果てようとしている。哀しいことよ)

これを最後の詞として、腹に太刀の先を突き立て、うつむき貫いて亡くなった。

そういうときを迎え歌を詠めるはずもなかったが、若い頃より好んでこられた道なので最後の時も忘れなかったのであろう。

その首は唱が取り、泣く泣く石をくくりつけ、敵の中を抜け出して宇治川の深き瀬に沈めさった。

競の滝口を何としても生け捕りたい平家の侍たちは様子を伺っていたが、競はそれを心得ていて、さんざん戦い致命傷を負うと腹を切って死んでしまった。

円満院の大輔源覚は、今ごろは宮も遠くへ落ち延びられたであろうと思い、大太刀、大長刀を左右にもって、敵中を突破し、宇治川へ飛び込むと武具をひとつも捨てることなく水底へもぐり、対岸へたどり着くと高いところへ登って大声を上げ、

「どうだ平家のものたちよ。ここまでは御大変ですか。よう」

と言い捨て三井寺へ帰って行った。

飛騨守景家は老巧な武者であったので、宮はこの戦の混乱に乗じて先に奈良へ発たれているはずだと思い、戦をせずに、軍勢五百余騎を率いて鞭打ち鐙踏み、急いで追いかけた。

すると案の定、高倉宮は三十騎ばかりを引き連れて落ち延びているところ。

光明山の鳥居の前で追い付き、雨の如く矢を射れば、どの矢かは知れないが一矢、宮の左わき腹へ刺さり、宮は落馬してその首を落とされてしまった。

これを見てお供していた鬼佐渡、荒土佐、あら大夫、理智城房の伊賀の公、刑部俊秀、金光院の六天狗らは、宮が亡くなられたこの上は命を惜しむべきではないと、わめき叫んで討死した。

その中の宮の御乳母子であった六条大夫宗信は、敵は続いて来るし、馬は弱い。

にい野の池へ飛び込み、浮草で顔を覆い震えていると、はたして敵は通り過ぎていった。

しばらく経ち、兵どもが四、五百騎がやがやと戻ってきたその中に、戸板にのせられた首のない浄衣姿の骸があるのを見て、だれかと目を凝らすとそれは高倉宮であった。

私が死んだらこの笛を棺に入れよ、と申された小枝という御笛も未だその腰に差されている。

走り出して取りすがりたいと思いはしたけれど、恐ろしくてそれもできない。

敵がみな去った後、池から上がり濡れた物を絞り着て泣く泣く京へ戻ったので、これを憎む者は誰もいなかった。

さて、奈良の興福寺の衆徒たち七千余人は、みな武装して宮を迎えに出発していた。

先陣は木津まで進み、後陣はまだ興福寺の南大門のあたりにとどまっていた。

そこへ、宮がすでに御討たれになられたとの知らせを聞き、衆徒たちは力の及ばなかったことに涙を抑えて進軍を止めた。

あと五十町のところを待ち受けられず討たれてしまった、宮の御運のなんと嘆かわしいことか。

挿絵:708(ナオヤ)

文章:蓮むい

平家物語「宮御最期」登場人物紹介

<足利忠綱>

下野国(栃木県)の者。藤原秀郷の子孫

<源三位入道頼政>

源仲政の子

<左兵衛督知盛>

平知盛。平清盛の子

<高倉宮>

以仁王。後白河法皇第二皇子

<伊豆守仲綱>

源三位入道頼政の子