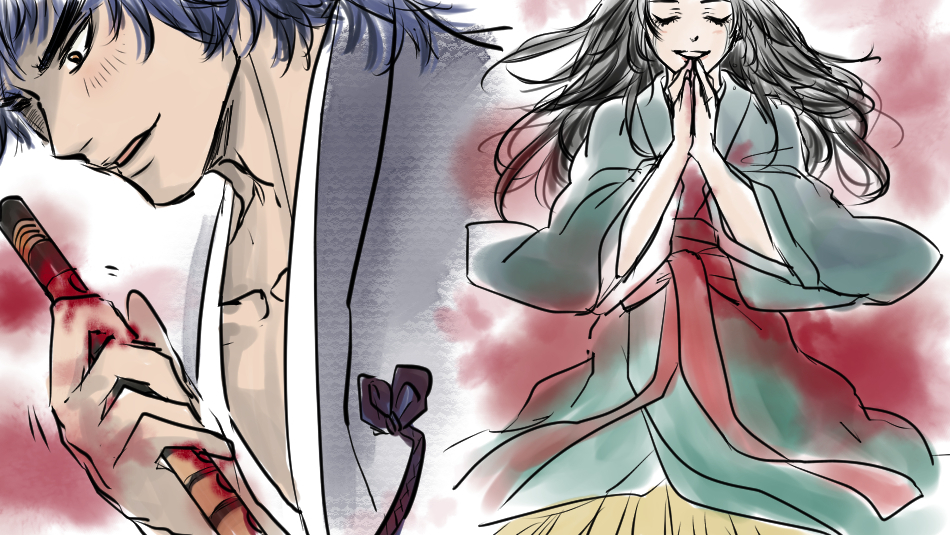

お三輪のもとに現れた鱶七は、入鹿の正体について語る。

お三輪の最期

お三輪は呆然として泣き崩れ、しばらく消沈していたが「なんて酷い仕打ち。男は取られ、その上まだこのように恥をかかされ、どうして耐えられよう。思えばつれないあの男。この家の女なんぞに心変わりしたのが口惜しい」と、袖も袂も食い裂き食い裂き、乱れた心の乱れ髪を口に食いしめ、お三輪は身を震わせた。

「ああ妬ましい、腹立たしい。おのれ、おめおめ寝させるものか」と姿も心も荒々しく駆けようとすると、以前の使者が現れた。

「そなたも私の邪魔をしに来たのか。もうこうなったら誰が出ようが構わぬ。そこを退け」

と使者の袖をすり抜けて駆けようとするお三輪の裾を踏み押さえる。

「待たんか、女」

「いいや待たぬ。放せ、放せ放せ」

身をもがくお三輪の髻を掴み、男は氷のような刃をぐっと脇腹にぐっと刺し通す。お三輪は仰向けに倒れ込んだ。

刀を刺したまま、男はあたりを伺い、目を配る。奥ではゆったりと音楽を奏でているが、その調子も秋の哀れを催している。

「さては姫の言いつけか。なんとむごたらしい。恨みはこちらにこそあるというのに、そちらから殺させる。心は鬼か、蛇か。殺すなら殺せばいい。一念は生き替わり死に替わり、つきまとってこの恨み晴らさでおられようか。思い知るがいい」と奥の方を睨みつめた眼尻も叫び声もしわがれて、なんとも忌まわしい有様である。

男──鱶七はじろりと見やり、

「女、喜べ。それでこそ高貴な家の北の方。命を捨てることにより、そなたの想うお方の手柄となり、入鹿を滅ぼす手立てのひとつが整った」

「なんと、賤しいこの身を北の方とは」

「そなたが夫婦の約束をしたのは、忝なくも中臣の長男淡海公である」

「ええ、それで、私が死ぬことで愛しい人の手柄になって、入鹿を滅ぼす手立てとは」

「そのワケを語ろう、よく聞け。入鹿の父である蘇我蝦夷は、高齢になっても子がないのを憂い、当時の博士に占わせて白い牝鹿の生き血を妻に与えたところ、すこやかな男子が誕生した。鹿の生き血が胎内に入ったことから、入鹿と名付けられた。それゆえ、奴の本心を失わせるために、爪黒の鹿の血汐と執着の相のある女の生き血を混ぜ、この笛に注ぎかけて吹くのだ。さすれば秋鹿が妻を恋うように、自然と鹿の性質が現れる。その隙に宝剣を奪い返す、というのが鎌足公のご計略である。汝は物陰から伺い見ると執着の相があったので、不憫ながら手にかけた」

鱶七は、笛の六穴にほとばしる血汐を注ぎ、「いまこそ揃うこの幻術。この笛こそは入鹿を打ち砕く火串となろう。ははは有り難い」と押し戴く。勇み立った鱶七の風采は、まさに藤原の家臣・金輪五郎今国という名前通り、鍛えに鍛えた忠臣である。

「ああ、ありがたい、もったいない。賤しい身でありながら、そうしたお方と少しの間でも枕を交わした果報。あの人のためになるのであれば、こんなに嬉しいことはない。ああそれでも、今一度、どうかお顔を拝みたい。たとえこの世は縁が薄くとも、未来はきっと添うてください」と這い回る手に苧環を持つ。

「もうこの主様には会えないか。訪ねて会いたい、求馬さん。もう目が見えない。懐かしい、恋しい、恋しい」と言いながら死に、数珠玉が切れるように、お三輪の思いも命とともに切れた。苧環塚と今の世まで鳴り響いている横笛堂の因縁は、このように哀れなものである。

挿絵:雷万郎

文章:くさぶき

妹背山婦女庭訓「御殿の場(6)」登場人物紹介

<お三輪>

杉酒屋の娘。近所に住み始めた求馬と恋仲になる。

<金輪五郎今国(鱶七)>

鎌足の家臣。身分を隠し、鎌足降伏の使者として入鹿の御殿に現れる。

<藤原淡海(求馬)>

鎌足の息子。