鹿ヶ谷の陰謀で鬼界ヶ島に流された三人のうち俊寛だけは許されなかった。有王は主人である俊寛を探しに、一人鬼界ヶ島までやってきたのだった。

さて、鬼界ヶ島へ流された三人の流人のうち、二人は召し返されて都に上った。俊寛僧都一人が過酷な島の島守になってしまったのは、気の毒なことである。その僧都が幼い頃からかわいがり召し使っていた童がある。名を有王といった。

鬼界ヶ島の流人が、今日いよいよ都に入ると聞いて、鳥羽まで迎えに行ってみたが、自分の主人の姿が見当たらない。

「僧都はいらっしゃらないのですか」

と問うと、

「僧都は、なお罪が重いといって、島に残されなさった」

と聞いたので、有王は情けないなどということではすまされない心境であった。

いつも六波羅あたりを歩き回り人に聞いて回ったが、いつ赦免されるであろうとも聞き出せない。僧都の娘が隠れ住んでおられる所へ参り、

「この機会にも僧都は赦されず、御上京もありません。どうにかしてあの島へ渡って、行方をお尋ね申そうと思うようになりました。お手紙をいただきたいと存じます」

と申したので、御娘は泣く泣く手紙をしたため、お与えになった。

有王は、父と母に暇乞いをしても決して許されないと思い、両親にはこのことを知らせなかった。

中国行きの便船は、四月、五月に出航するということだったので、夏になるのを待ちきれず、三月末には都を出て、長い船旅に苦労を重ね、薩摩潟へ下ったのであった。

薩摩からその島へ渡る港では、有王を怪しんだ人の着物を剥ぎ取られたりしたが、有王は少しも後悔しなかった。

姫御前の手紙だけは人に見せまいと、元結いの中に隠していた。

そうして商船に乗って、くだんの島へ渡ってみると、都で噂に聞いていた様子よりも遙かに酷い。田もない。畑もない。村もない。里もない。まれに人はいるが、話す言葉は聞いたことがない。

有王は島の者に向かって、

「話を聞きたい」

というと、島の者は

「何事だ」

と答える。

「ここに都から流されなさった、法勝寺執行御房と申す御方の行方を知っていますか」

と問うが、法勝寺とも執行とも、知っていれば返事がありそうなものだが、頭を振って、「知らない」という。

その中で、ある者が事情を理解したのだろう。

「さあね、そんな人は三人ここにいたが、二人は召し返されて都へ上った。もう一人は残 されて、あちらこちらとさまよい歩いていたが、その行方は知らない」

そう言った。

山の方に向かわれたのかと気になったので、遠くまで分け入り、峰によじ登ったり谷に下ったりしたが、白雲が足跡を消してしまい、往来の道も定かではない。青葉の間を吹き抜ける風が有王の眠りを覚まし、夢の中ですら俊寛の面影を見ることはできなかった。

山ではついに尋ね会えず、海辺にそって探したが、砂浜を渡り歩く鴎や、沖の白州に群れる千鳥の他には、行方を尋ねる者すらいなかった。

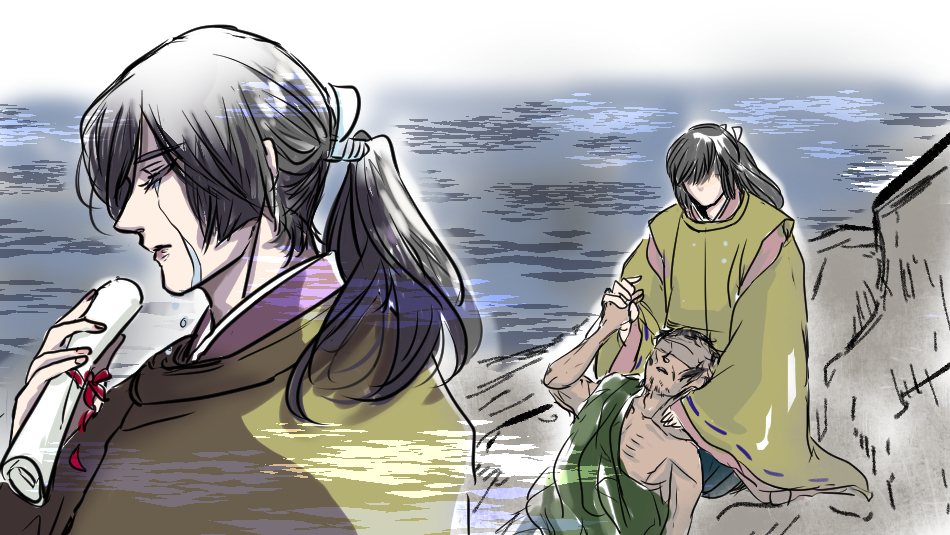

ある朝、磯の方から蜻蛉のように痩せ衰えた者が一人、よろめき出てきた。元は法師であったと見えて、髪は上向きに伸び上がり、無数の藻屑が絡みついて、藪をかぶったようである。関節が露わに見えて、皮膚はたるみ、身に着けているものは、絹か布かの区別もつかない。片手にはあらめを持ち、片手には魚を持ち、歩くようにはしていたが、少しも前に進まず、よろよろとして出てきた。

「都で多くの乞食を見たが、このような者は未だ見たことがない。もろもろの阿修羅らは、 大海辺におり、修羅の三悪四趣は深山大海のほとりにあると仏が説いておられる。私は知らぬ間に餓鬼道に迷い込んだのであろうか」

と思ううちに、向こうもこちらも徐々に歩み近づく。もし、このような者であっても自分の主人の御行方を知っているかもしれないと思い、声をかけてみた。

「お尋ねします」

「なんだ」

「都から流されなさった、法勝寺執行御房と申す方の御行方を知っていますか」

そう問うと、有王は見忘れていたが僧都はどうして忘れることがあろう。目の前の乞食は、

「それは私のことだ」

と言うやいなや、手に持っているものを全て投げ捨てて、砂の上に倒れ伏してしまった。有王は、自分の主人の行方を知った。

僧都がそのまま気を失われたのを、有王は自らの膝の上にのせて、

「有王が参りました。多くの荒波を越え、ここまで参りました。それなのに、どうしてすぐに、私を悲しくさせるのですか」

と、泣く泣く申したところ、しばらくして僧都は少し意識を取り戻し、有王に助け起こされると、有王に言った。

「まことに、お前がここまで尋ねてきた志は殊勝である。明けても暮れても都のことばかり思っていたので、恋しい者たちの面影は夢に見る折もあり、幻にでるときもある。身体が衰弱してからは夢と現の境も曖昧であった。目の前に現れたお前が、ただ夢幻とばかり思われる。ああ、もしこれが夢であったとしたら、夢から覚めた後、私はどうすれなよいのだろう」

「現実でございます、本当でございます。この御様子で、今まで御命がありましたことが、不思議でございます」

「そのことだが、去年、少将や判官入道に置き捨てられてから後の心細さといったらなかった。心中を察してくれ。その際に身を投げようとしたが、少将の根拠のない、『今一度、都からの連絡を待ってください』という慰めを、もしかしたらと愚かにも頼みにして、生きながらえようとはしたが、この島は人の食物が全然ないところなので、身に力があった間は山に登って硫黄を取り、九州から通う商人に会って食物と交換したりしていたが、日に日に弱ってきたので、今はその仕事もしていない。こんなふうに長閑な日は磯に出て、網を引く人や釣りをする人に手を擦り合わせ膝を折って魚をもらい、干潮のときには貝を拾い、あらめをとり、磯の海藻に露のように儚い命を託して、今日まで生きながらえた。さもなければ、どうやって生きて行けたというのだろう。ここで何もかも話したいとは思うが、まあ、私の住処へ」

僧都がそう仰るので、有王は、このような御様子でも家を持っておられるとは不思議なことだと思いながら行くうちに、松が一群あるなかに、流れてきた竹を柱にして、葦を束ねて桁・梁として縦横に渡し、上にも下にも松の葉をびっしりかぶせた小屋が見えてきた。このような粗末な作りのものでは、風雨に耐えられるはずもない。

昔は法勝寺の寺務職で、八十余箇所の荘園の事務をとっておられたので、棟門・平門の内に住んで、四、五百人の召使や眷族をとりまいておられたのだが、現実にこのようなつらい目におあいになったのは不思議なことである。

業には様々なものがある。順現・順生・順後業と言われている。僧都が一生の間、身に用いた物は、大寺院の寺物、仏物でないものはない。それゆえ、あの信施無慚(布施を受けながら修行もせず、恥じることもない)の罪によって、今生に、早くも報いを感じられたと思われるのである。

挿絵:雷万郎

文章:黒嵜資子

「有王」登場人物紹介

俊寛

元・法勝寺の執行。京極の源大納言雅俊卿(まさとしきょう)の孫にあたり、仁和寺の院家である木寺の法印寛雅(かんが)の子。鹿ヶ谷の陰謀が露見し、鬼界ヶ島へ這配流された。