天皇は猟師芝六の家に匿われることとなった。そこに米屋が借金の催促に現れる。

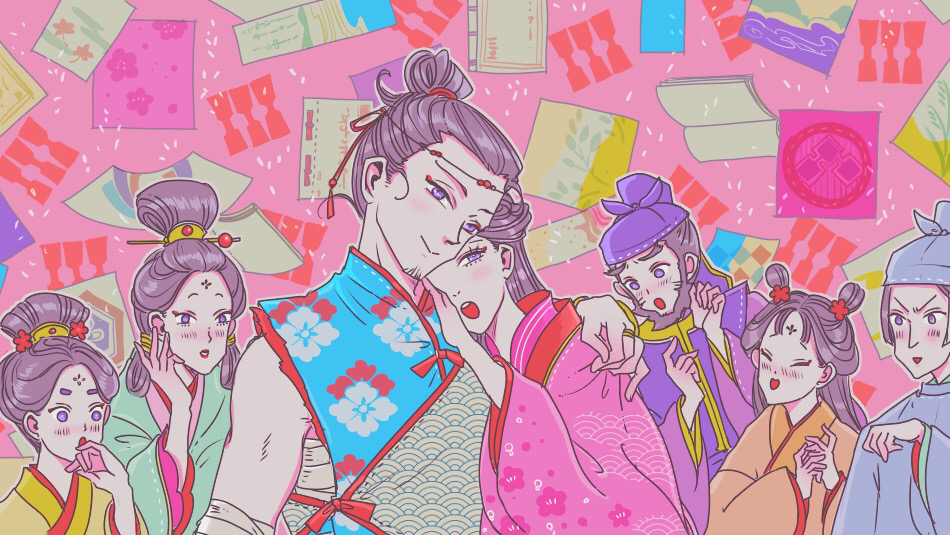

三笠山のふもとで難を逃れ、激しい騒ぎをやり過ごす。天皇の御車の停まったこのあばら家は、猟師・芝六の侘住いである。妻のお雉も誠実で礼儀正しい。天皇の食事の支度で米粒を選ぶのは女性の手仕事だ。お雉の紺の前垂れと、女官の緋袴。身分違いの者が混ざっても、女子同士は馴染みやすい。

「それにしても身分の高い人というのは、こうして一粒一粒米を選んで、ちょっと色が黒いとか角が欠けているものをみんな取り除いて、お出しする米は一粒二粒。神様より大切な天皇様ですから、こうでなくてはならぬのでしょう。そう思うと恐れ多い。天皇様にお出しする米の碓踏みは、さぞ足が腫れることでしょう」

と言うと、女中が

「上様も大事なときは、やっぱり臼がお好きでして。恐れ多いとこちらから遠慮すると、あぐらをかいて『降りるのは無礼だ』とお叱りなさる」と笑い出す。

破れた障子の中から見すぼらしい公家が、力なくしおれて出てきた。

「なあ上﨟(じょうろう。身分の高い女官)たち。夜ももう初更になったというのに、夕餉の支度はなぜ遅れているのだ。膳番はどこに居る。手落ちであるぞ」と叱られる。

「まあまあお公家様ともあろうお方が。やっぱり禁裏の格式でいらっしゃる。猟師の家に膳番など大げさなものがあるものですか。あなた方はご存じないのかもしれませんが、貧乏世帯というのは、なにもかもたった一人。むっくり起きて釜の前に行き、庭の掃除をするのは仕丁の役。台所の飯焚役。鍵の出し入れをするのは内侍の役。すべての仕事を終えて寝るのはお妃様役。百人前のことを一人でするので、手がまわらないのはお察しください。それにしても、うちの王様は帰りが遅い」

と言ううちに、夕闇の中、山仕事を終えた親子が帰ってきた。2人揃って息を切らし、寒空というのに汗を流し、下り坂の我が家の門に立っている。

「母さん、いま戻ったぞ」と中に入り「これはこれは、大切な方たちをなぜ外近くにいさせるのだ。あなた方もそんな、田舎の練り物を見るような。そんなたいそうなお姿でふらふらと出歩かれては、いくら山中の一軒家といえ、誰にも見つからないというわけではないのです。お局様も、巫女のようにその長い袴を。こんな狭い家の中で引きずっては、転んでしまわれるでしょう。奈良の町で良い質流れ品を買ってきました。さあこれに着替えてくだされ」

と風呂敷を解いて取り出す。庶民が室内で着るどてらの裄丈は合わず、哀れにも昨日の長袖に引き替える。在所小紋のかます袖に似せた兜羅綿の平田帯姿は、そもそも似合わぬ装束であった。

「矢背のげら(地元の男)のようです。名も変えましょう。あなたは右大弁助さま、そちらは大納言兵衛さま。髪も町人風に、嶋田とやらに結い直しましょう。お梅が香と名前も変え、田舎の嫁の風俗は、恐れながら私が伝授しましょう。ああこりゃ、母さん、上様の御膳はまだか。どなた様もさぞ空腹でございましょう」

「いやいや心遣いは無用。帝さえご安泰なら、私どものことはかまわぬ」と、殿上人も境遇の変化に伴い、居候の当惑顔だ。

「いえいえどれほど立派におっしゃっても、内裏様も食わねばなりませぬ。心なしか、昨日よりもお顔が細くなっていらっしゃる。母さん、ささっと握り飯など出してさしあげよ」

と亭主は抜かりなく、貧しさを取り繕って中へ入る。そこへ、腰に帳面をぶらぶらさせ、ふらっと小売山の搗米屋がやってきた。

「誰かいらっしゃるかい」

「おお新右衛門さま、よくおいでなさいました。しかし折り悪く今日は」

「おっとお内儀、また留守と言うのか。末日に来ると、いつも朝からいないので、今日は留守と言わさぬよう、趣向を変えて朔日に押しかけたというわけさ。払うつもりのないのに、なぜ決算期に勘定書をよこさんのかと小言を言われるのが嫌だから、ほれ。この書付を持ってきた。去年の支払いの残りが六十六匁三分五厘ある。いつまで引き伸ばすつもりだ。これ以上はごまかされぬぞ。さあいま払え。すぐ受け取ろう」と、あたりを響かせるほど声高く言うのを大納言が押しとどめる。

「下々の者よ、なんとはしたない争いであるか。静まれよ」

「何者だ貴様は。ははあ、手相を見る者か。茶でも一杯汲んでくれ」

「ああとんでもない。あの方たちは大事なお客です」

「なんだ、客だと。米代も払わずにあんな居候を取り込んで、また米屋を騙すつもりか。穀潰しどもめ。これが喚かずにいられるか。こいつを見ろ」

「この切紙は色紙の形。するとこれは歌か」とよくよく眺める。

「珍しい五文字だ。書き出し一つ、米代六十六つ、去年の霜月残る銀。これは恋歌とも思われぬ」

「いいや、恋も恋。借金乞いだ」

「いずれにせよ下々の身でよく、優雅に三十一文字を重ねたものだ」

「三十や四十のはした金ではない。貴様も居候なら、よくお聞きなさい。この芝六は盗人だ。こう言われるのが嫌なら、さっさと金を払うんだ。奥方よ、あなたの心次第では、こちらにも考えがある。あの貧しい芝六に百目近くも建て替えたのは、ひとえにあなたが欲しいと思い続けているから。とはいえなんと無慈悲な。まことに留守であるというなら、さあ」と、ぴったり抱きつく。

「ああなにをなさいます。主人が内にいるというのに」

「内にいるというなら、金を受け取ろうじゃないか」

「いいえ留守です」

「留守なら」

と、また抱きしめる。芝六はその首筋を掴み、板間にどさりと投げつける。びっくりしながらも負けぬ顔で

「芝六よ、それほど内にいながらも、よく留守と言えたものだ。さあ米代を受け取ろうじゃないか」

「いいや、米代は渡してある」

「いつ渡したというんだ」

「間男のお代三百目のうち六十六匁を引いて、残り二百三十四匁だ。いますぐ受け取ろう」

「いやそれは」

「さあ、いま渡せ。さあさあさあ」

と迫られ、ぎっちり追い詰められる。米屋は入口をぴしゃりと門口から閉め、

「留守だ。間男代も米代も、会いさえしなければ取り立てはない。留守はお互い、算用済みだ」

と、留守ということで決着し、米屋は力の抜けた腰骨をかばい、足を引きずって逃げ帰った。

挿絵:歳

文章:くさぶき

「妹背山婦女庭訓「芝六住家の場(1)」」登場人物

<芝六>

猟師。息子とともに、爪黒の雌鹿を仕留める。

<お雉>

芝六の妻。